|

|

|

【1日目】 今年の春山は久しぶりの単独テント。積雪期は2回目(1回目のときルートミスして下山遅れを したため以後10年近く自粛していた)。しかし営業小屋以外のテント場で張るのは初めて。 計画書を書いているときは不安だったが、山行が近づくと楽しみになってきた。 土合までは意外に遠かった。高速を下りて谷川岳に近づくと曇り出してフロントガラスに雨!? 仮眠は途中の道の駅で30分くらい、土合の駐車場で30分弱。。睡眠不足で胃が重い。山を 見上げると降雪直後のように山が白い。装備計画には書かなかったが、シーズン中車に積みっ ぱなしの輪かんを持って行くことにする。 登山指導所前には数人のおじさんがいて黙ってじろっと見られた。こっちも黙ってちらっと見る。 計画書を提出して西黒尾根の登山口へ。ひと上りで尾根に乗る。樹に猿が生っていた。 |

|

|

尾根に乗ってすぐ鉄塔の下に出る。ここで7、8人の集団が休憩していた。その先の尾根は雪で 先行者あり。少し行くと傾斜が出てきてキックステップも入らないのでアイゼンを装着する。単独 のおじさんの後を追うように歩く。ロープウェイのある天神尾根方面が平行する |

|

|

樹林帯から尾根が広がり、気持ちのいい雪原を通って再び尾根が狭まって傾斜が出てくる。 1つ目の鎖場を越えたところで休憩していたおじさんに追いつく。軽装とはいえ鎖場の通過が 速いなと思っていたら若い頃は一ノ倉の岩や沢に来ていたもんだと嬉しそうに言っていた。 日帰りのおじさんはそこで引き返すとのこと。次の鎖場のところで下りてくる別の単独男性と すれ違う。 |

|

|

もう山頂へ行ってきたのかと思いつつ進んで行くと、岩場でトレースを見失った。ルートを間違 えたかと思い見回すが、どうやら先ほどの男性もこの辺りで引き返したらしく、その先はルート に注意しながら進む。雪庇の崩れかかったような細い雪稜を足元を確認しながら通過する。 |

|

|

ひと登りしてと広い斜面に出る。ガスで真っ白。傾斜が落ちた分雪が深くて疲れるので輪かんに 履き替えていると単独男性が追いついてきた。前に出てひと言「トレースないんですね」「がんばっ てください」。後ろを振り返ると集団もだいぶ近づいてきている。しばらく輪かんでトレースを追うが 傾斜が出てくると柔らかい雪の下の固い雪に蹴り込みがきかず滑る。またアイゼンに履き替える。 その間に集団に追いつかれる。なんか急に疲れてとぼとぼとトレースを追って登り天神尾根の トレースと合流する。肩の小屋が見えた。まだ時間も早いので山頂へと向かう。 |

|

|

谷川岳は双耳峰で古くは「耳ふたつ」と呼ばれていたそうだ。手前のピークのトマの耳に立つ。 視界ゼロ。取りあえずもう一つのピークのオキの耳まで進む。「耳ふたつ、耳ふたつ」と頭の なかで唱える。オキの耳に至り、先へ進むかどうか考える。ガスで視界はないが、稜線どおしに 行けばいいのであまり視界は関係ない。先へ行っているトレースがあったし時間もある。GO! |

|

|

一ノ倉谷側の雪庇に注意しつつあまり稜線から離れないよう進んで行くと単独の男性に追いつく。 茂倉岳の避難小屋は埋まっているらしいとの情報をもらう(利用する予定はないが…)。一ノ倉岳 の登りから風が強くなり、登りきった広い山頂部は真っ白。ここへきて強風で軟雪が飛ばされた山 頂部にトレースは残っておらず、山頂標識を目印に茂倉岳に行こうと思うもそれらしきものもなく、 そのうちなんとなく下り始めた。 |

|

|

普段、ルートが長いときは2万5千分の1地形図と、コースタイムが記入された無雪期の登山地図 を一つの袋に入れて携行しているのだが、今回、2枚を1つの袋に入れとくと危険だから別にして おかないといけないな、と、いつになく行動中にふと思ったが、これは予感だったのだ…。 え、もう一ノ倉岳の山頂過ぎた?と思い、地形を確認しようと地図を出そうとしたところ、ピッケルに 当たって飛んでしまった。思わず「待って!」と口ばしって追うが、焦って足がもつれて転倒。それで も必死で手を伸ばしたが無情にも地図は谷の方へと舞っていってしまった。しばし呆然。これは今 までにないピンチ。狼狽してしばらく文字どおり右往左往する。 しかしここが一ノ倉岳山頂と確信が持てないところで方向確認もできずに目の前に続く尾根を進む ことはできず、時間は15時を回り、風はさっきより強まった感じがする。視界がなく方向の確認も できず身動きが取れない。選択肢はひとつ、引き返した。先ほどのおじさんが登ってくるのに会った がおじさんは登って行った。 自分も明日天気が回復すれば一ノ倉岳は登り返すつもりだったのであまり下りたくなく、かといって 平地はなく、最低、一ノ倉の谷へ飛ばされない場所を見つけてトレースを平らにし、テントを飛ばさ ないよう細心の注意を払いながら潅木に張り綱をくくりつけて辛うじてテント設営。とは言ってもテント 半分しか平地に乗っていない。それでも一人なら十分で、テントの中にもぐり込むと風に晒されない だけでウソのように暖かい。お湯を沸かしてお茶を飲んで人心地つく。22時くらいまでかなり風が強く 睡眠不足のはずなのに眠れない。テントの固定はしたものの、テントごと飛ばされないか心配だった。 【2日目】 4時起床。朝いち外に出て「おぉ!」と声が出た。ガスがすっかり払われて、暗い中に正面の白い峰が 浮かび上がっていた。トレースをふさいでいることもあり、そわそわしながら朝食を済ませてテントを撤 収する。快晴。 |

|

|

一ノ倉岳へと登り返して行くが、やっぱりピークがよく分らない。指導標はない模様。避難小屋が あるはずだがそれもまだ雪の中か…。稜線沿いに進んで行く。昨日のような視界のない中、正し い方向に進んでいるという確信を持たずに進むにはあまりにも何もない稜線だった。 |

|

|

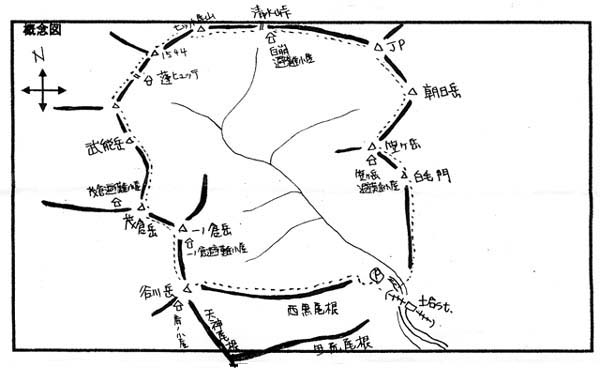

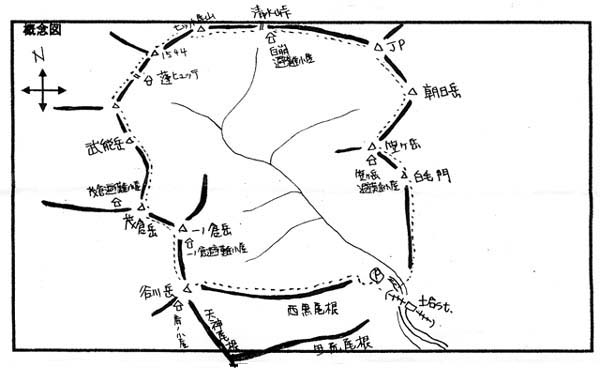

向こうのピークに山頂標識があり、行ってみると茂倉岳だった。朝いちは地図もないし撤収モードに 入っていたが、茂倉岳に着くまでにモチベーションが上がってきた。先へ行っているトレースもある。 せっかく遠くまで来たんだし…という危険な発想も浮かぶ。どうしようか考えて、 ①この先は森林限界を越えており、全てルートが見渡せる ②トレースがある ③計画書の概念図の精度がいい(ウソ) ①②の理由から、地図がなくても先へ進むことにした。一旦大きく下り武能岳に登り返し。茂倉岳から 見たときはそれほど高さを感じなかったが結構でかい山だった。そこから蓬峠と清水峠の小屋が見え た。学習能力のない自分は、またしても高い所から見て高低差を感じず、案外近いのでは?と甘い見 通しを立てて歩いて行くとやはり高低差もあり遠かった。 |

|

|

それにしても、先行しているトレースは一人。明らかに今朝付けられたトレースだが、いくら目を凝ら してもそれらしい姿は確認できなかった。七ツ小屋山の登りで下りてくる人と会う。笠ケ岳の避難小屋 から来たという。これでトレースの心配はない。 |

|

|

清水峠を過ぎると日が当たって雪が緩んで歩きにくくなってきたので輪かんを着ける。そこからジャン クションピークへと向かう登りに突入。また一人降りてくる人がいた。この登りは結構こたえてきて立ち 止まる頻度も多くなり、疲れて気持ち悪くなってきた。 14時を過ぎてテント適地を探しながら登り、ジャンクションピークへと続く雪稜に出たところで適地あり。 ジャンクションピークは見えているがもう歩けない。ザックを下ろして休憩もそこそこに、力を振り絞って 斜面を切って整地をし、テント設営。本日は足を伸ばせる快適なテント場ができた。倒れ込むように中 に入り、横になる。水を作ってお湯を沸かしお茶を飲むがまだ気持ち悪い。天気図を取った後もシュラ フに入って17時くらいまで横になる。そのくらい休んだら食欲も出てきて復活。 夕方からガスが出たが寝る前に外に出ると雲から太陽が下りてきて山に沈んでいった。 |

|

|

【3日目】 3時半起床。今日の天気は…と外へ出るとガスで真っ白。昨日より30分早く起きたのにテント撤収 したのは昨日より遅い。明るくなるとガスを透かして青空が見え、そのうちガスも晴れるだろうと出発。 朝のウォーミングアップにはちょっと緊張感のある細い雪稜を渡り、10分でジャンクションピークへ。 |

|

|

巻機山へ行く人たちがいるため、ここからトレースが賑やかになり、尾根も広く、ガスで視界のない なか地図を持たない身にはこのトレースが救いだった。しかし吹きっさらしでテント設営には向かな い。結果ではあるが、昨日のテント場は大正解だった。朝日岳の山頂付近に4張ほどのテント。 山頂から特に確認もせずにトレースを追っていたらトレースが消え方向を見失った。テントの方へ 下りてしまったが本来のルートは90度違う方向へ行っていたのだ。トレースに安心して慎重さが 欠けてしまった。 |

|

|

|

山頂に戻ってルートを回復。ガスもどんどん晴れて行く。笠ケ岳への途中で再びガスの中に 入る。ガスがかかればブロッケン現象なども見られそれなりに楽しい。…と、「おーい」とどこ からか声がした。なにっ!?と驚いて周りを見回すと、前方から人が現れた。こちらは上り だったので全然気付かなかった。伸びた髪を束ねた仙人のようなおじさんだった。笠ケ岳の 山頂では昨日トレースしたルートが全部見渡せた。正面の谷川岳と登山史に名高い岩壁の 眺望が素晴しい。 |

|

|

朝日岳を過ぎると雪が消えている箇所が多くなり、山行も終盤に入ったことをうかがわ せる。笠ケ岳の山頂付近は雪がほとんどなかったので、山頂でアイゼンを外した。下り 始めてしばらく行くと急斜面。靴のエッジを効かせて下れるかと思ったら意外に雪面が 固い。滑落してはシャレにならないので斜面の途中で不安定な態勢でアイゼンを着ける。 |

|

|

縦走最後のピークである白毛門に登る。展望は笠ケ岳の方がいい。白毛門の直下は雪壁 になっているとの事前情報あり、また事前に見たネットの記録では縦走の最後にここで滑落 (全治3か月の重傷)したとの記録も見てビビッた。しかし下り始めに雪はなく懲りずにアイゼ ン外しても大丈夫かなと思いながら下って行くとやはり急斜面が現れた。急斜面ありトラバー スありでなかなか気が抜けない。日帰り装備で登ってくる人ともすれ違う。 |

|

|

その後もアイゼンを外すタイミングに悩みながら下る。雪がなくなってからは急斜面を ひたすら下りよれよれで登山口の河原に出る。靴を脱いで川に足を浸けると雪解けの 流れの冷たさに数秒が限度。 |

|

|

靴やアイゼンなどを洗って車道に出る。駐車場からわりと下の方に出た。すっかり終了 モードに入った身にこの駐車場への上り返しは疲れた。車に荷物を積み込んで登山靴 を脱ぐと観光モードに切替わる。新田次郎の小説にも出てきた土合の駅に寄り、温泉に 入って、GW渋滞が予想される高速を避けて下道をのんびりと運転して帰る。北軽井沢 の辺りで見た浅間山が迫力だった。 |

|

|