毎月読める日本で唯一の自主アニメ情報誌

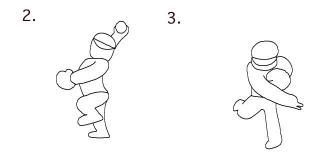

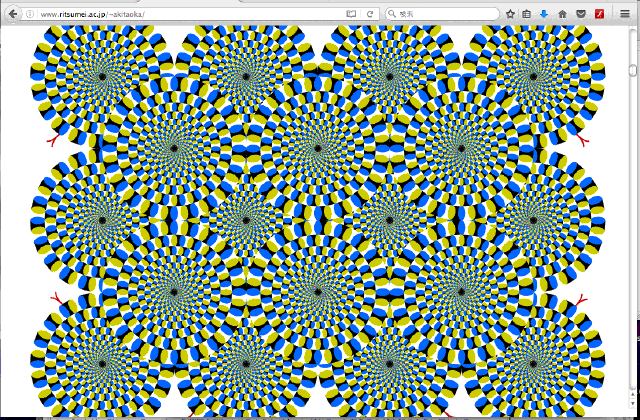

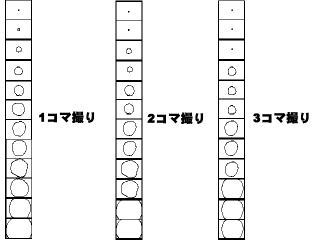

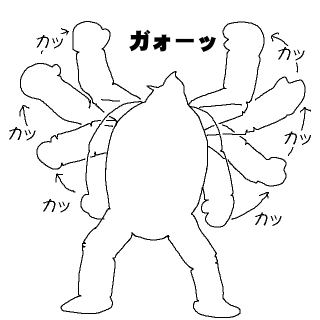

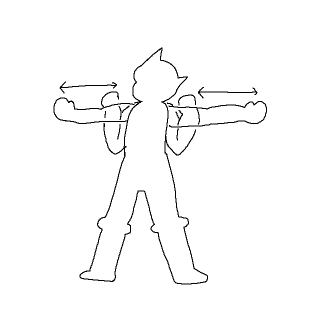

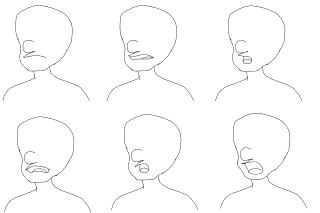

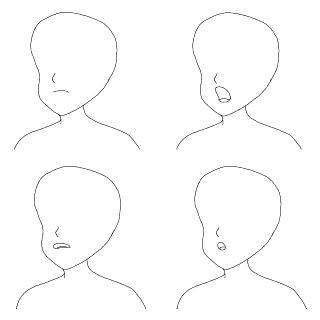

印刷版近メ像400号記念特集・アニメーションの「動き」について考える30年以上前の話だが、とある上映会において、上映された作品の作者であるところのブロのアニメーターの人(確か、相原信洋氏だったと思う)に対して、観客の一人(確か、阪神アニメーショングループのメンバーの方だったと思う)が、「アニメの絵を描く時は、一枚あたりどの位ずつ動かせばいいのでしょうか?」と訪ねた事があった。答えは覚えていない。 時は過ぎ、私は初心者向けのアニメーション教室をやっている。最近は「初歩のアニメーションシリーズ」として、アニメーションの経験の無い初心者の方に各種アニメ技法の説明と、制作体験をしていただく、という内容のものをやっている。ある講座で、制作体験の時に、参加者の方に「アニメの絵を描く時は、一枚あたりどの位ずつ動かせばいいのでしょうか?」と聞かれた。 「ゆっくり動かす時はすこしずつ、速く動かすときは間をあけて描きます。」と答えたが・・・・・ 別の講座の時には、受講生の方に「ここは、高度な動き、質の高い動きをさせたいのですが、どうすればよいのでしょうか?」と聞かれた事がある。返事に困って「その、「高度な動き、質の高い動き」というのは、どういう動きなのでしょうか?」と聞き返したが、結局よくわからないままに終わった。 アニメーションというのは、ちょっとずつ違った絵をたくさん作って「動き」を作って表現する芸術だから、「動き」が何よりも大事だという事は初心者からベテランに至るまで判っているようだ。今回は、この「アニメーションの動き」について考えてみたい。 なんでアニメーションは動いて見えるのか?なんでアニメーションは動いて見えるのか? 立体でもセルアニメでもCGでも、一コマ一コマの絵は止まっている。この「アニメの動いて見える原理」については、「ちょっとずつ違った絵を連続して見ると、錯覚で動いているように見える。」というのがおおむねの認識だ。 では、この「ちょっとずつ」というのと、「連続で」というのは、どの程度の形の差で、どの位の早さなのだろうか。 ここで一つの動画を作ってみる。  野球で投手がボールを投げる動作で、「1.セットポジション」「2.腕を引く」「3.投げる」「4.投げ終わって守備体制に入る」の4枚をキーの絵として描く。一般的には「原画」と呼ばれる絵で、通常はこの間に数枚の絵(一般的には「動画」と呼ばれる)を入れて、滑らかに動く動画として仕上げる。 ところが、この4枚の「原画」を、8コマづつ位撮影して上映すると、なんとなく、「あ、今投手が投げたんだな」となんとなく判る。  (注 この文章の中での「判る」とか、「見える」というのは、あくまで書き手である私が「判る」「見える」という事なので、一般的に「判る」「見える」というのとは違うかもしれない。厳密に言うと、アニメーション学会の発表で心理学関係の諸先生がやっておられるように、何十人の人に同じものを観てもらって、「何人中何人はそう感じた」という所まできっちりすべきなのだろうが、今回はそのプロセスは省略した。ただし、この「判る」「見える」という点については、今までの体験から、私個人の感覚と、世間一般の感覚はそれほどズレてはいない事は判っている。) この4枚の動画では、もちろん、「力感のある」とか、「スビード感のある」動きによる表現、といったものからはほど遠く、「一応、その動作をしていますよ」という説明的な動きに過ぎない。ネオンサインでの点滅の表現、に近いものである。 ところが、この4枚の内の2と3だけを繰り返すと、なんとなくボールを投げたような「力感」があるような気がする。   現実に実写で投球を撮った場合は、この2と3の形の間には数コマの絵が入る。また、実際の動きをなぞったようなアニメーションを作った場合も間に中割りの絵を入れるのだが、リアルではあっても、なにか力の抜けたような動きになる。そして、いかにも「投げたぞ!」という力感を出したい場合には、あえて中割りの絵を省略した方がそれらしい動きになるのである。この「二枚で投げたような感じになる」という点については、アニメーター出身の石田敦子氏の「アニメがお仕事!」というマンガでも、アニメーターの共通認識として描写されているから、私だけの感覚ではないと思う。なお、普通のアニメーションの一部分として描く場合は、この2と3の間は飛ばしても、1から2までと、3から4までの間はちゃんと中割りの絵を入れる。 それでは、「錯覚」とは何かアニメーションは一枚一枚の絵は止まった絵であるから、動いて見えるのは錯覚である、と言われる。この錯覚とは、「実際とは異なる知覚を得てしまう現象」と辞書にはある。では、なんで、錯覚はおこるのだろうか。 音の錯覚もあるが、ここでは視覚の錯覚に話を限定して考えてみる。(錯視、と言うそうだ) 人間が「見る」とは、目の前にあるものが目でそのまま見えている、と普通は考える。だけど、それは違うそうである。 次の写真Aのような風景を、我々が「見ている」と思っている時、我々は、この写真のような風景が、そのまま目で見えている、と考えている。しかし、ある瞬間に実際に目に写っている風景は写真Bのようなものだ。  人間の目がちゃんとピントがあってはっきり認識できる範囲は視界中心部分の一部分だけ。ちょっと外れると、もうぼんやりとしか見えない。嘘だと思ったら、パソコンの画面でも本の一ページでも、左下の角の部分を読んでいる時に右上の部分がどう見えているか試していただきたい。何かがあるのは判っても、意味のある文字としては読めないはずである。 さらに、視界の一番外、網膜の周辺部分では色を感じる事はできない。「では、なんで周辺部にも色がついて見えているのか」という事になる。 ここに一枚の赤いカードを用意する。そしてそのカードを手に持って、視界中央から、徐々にに体の後ろに持っていくと、ある所で視界から切れて見えなくなる。もちろん、切れる寸前にははっきりとは見えないが、「赤い」という事は判る。 さて、そのカードをまた後ろから前に徐々に回してくると、視界に入った瞬間に、何か「赤いもの」がある事が認識される。 網膜の周辺部には、色を感じる部分はないのだから、このカードが赤く見えるはずはないのに、である。 ここに、講談社ブルーバックス「進化しすぎた脳 中高生と語る「大脳生理学」の最前線」(池谷裕二著)という本がある。  中学生・高校生向けに、専門家が脳の仕組みと働きを解説し、中高生との応答もあり、判りやすく手堅い内容の本である。この本によると、人間がものを観る、という事は、目から脳に送り込まれてきた情報を脳が解釈して「今目の前にあるものはこうだ」と判断すると言う事だそうだ。ちなみに、「それは何か」というのは、側頭葉、「何をしているか」というのは「頭頂葉」で解釈しているそうである。 つまり、脳が、目で捉えた人間の正面のあちこちにあるいろいろな物と動きの「断片」をつなぎ合わせて、「正面にあるものはこういうものである。」と解釈した結果が、我々が観ている、と思っている世界という事らしい。そして、ある瞬間に目ではっきりと捉えられるのは、視界の数パーセント未満にすぎないのである。 最初に赤いカードを目の前ではっきりと認識すると、そのカードが徐々に視界の外縁部の色を認識しない部分に移動しても、「そのカードは赤い」と脳が記憶している為に赤く見えるという事らしい。さらに自分の手で持っているから、余計に「赤いカード」として認識されるのだろう。視界の外に一旦消えてから再び入ってきた時に赤く見えるのもそのためだろう。 では、一旦視界の外に消えたのち、何かの原因で、その赤いカードが青くなったらどうなるだろうか。再び視界に入ってきた瞬間は、網膜は色を感じないのだから、「さっきの赤いカード」だ、と判断して、赤く見えるのではないか。そして色を感じる範囲に入ってくると、当然、青く色が変わったように見えるのではないか。残念ながら赤いカードを青く変える方法を知らないので、実験して確認する事はできないが。 目の前にあるのに判らない、というのは手品の基本原理でもある。観客全員が注目している中でやっているのに、全員が気づかずまんまとだまされる。 手品の本にあったが、「手品師が汗を拭くためにハンカチを取り出すところは観客全員が注視している。しかし、汗を拭いたハンカチをポケットに戻すところは誰も観ていない。」人間が見ているのは視界の中の数パーセント、その外にネタ出しの動作をおけば、誰にも気付かれる事はない。 昔、ゼンジー北京というお笑い系の手品師がいたが(今でもいるかな? 先日ケーシー高峰をテレビで見た)、観客の一人を舞台に上げ、その一人を相手に、横から見ている他の観客全員にはネタがわかるように手品を演じて見せていた。舞台の上の観客がまんまとだまされ、そのネタがまたしょぼいので観客席の観客は大爆笑、舞台の上の観客はきょとんとして「皆何を笑っているんだ」という顔をしていた。 錯視にはいくつものパターンがある。「長さを誤認する」「明るさを誤認する」「まっすぐな線が歪んで見える」などいろいろあるが、ひとつのパターンとして、「静止しているのに、じーっと見ていると、ゆっくり動いて見える絵」というのがある。インターネット上で「錯視」で検索していただくといろいろと出てくるので、一度ゆっくりと見ていただきたい。 下の絵は、北岡明佳の錯視のページに掲載されている絵である。アニメーションGIFではない。嘘だと思ったら、プリンターで打ち出して見てみていただきたい。(下の絵は、多少縮小してある。オリジナルのサイズの方がよく動いて見える。)  この、「ゆっくりと全体がじわーっと動く」という動きは、動画を描いた経験のある方はご存知と思うが、大変手間のかかる作画である。それが一枚の静止画で出来てしまうのだ。 この、「静止画が動いて見える」という錯視現象については、未だに、「なんでそう見えるのか」という原理は発表されていない。(と思う。)しかしながら、いままで書いてきた事を前提に考えると、人間の目がその絵のあちこちを見て全体を判断していく中で、「これは、動いている。」という判断を脳にさせるようなパターンがある、と考えるのが自然のように思われる。(上の絵では、どこか一カ所をじーっと観ているとそこは動かず、周りが動いて見える。) この「進化しすぎた脳」の中では、もう一つ注目すべき記述があって、「脳は見ていない部分を補完する」という物である。長さの違う二つの長方形を続けて見ると、「別の長方形と入れ替わった」と思わずに、「長方形が長くなった」と判断する、というのである。 これを先の「まさに投げようとするポーズ」(2)と「投げ終わった直後のポーズ」(3)を続けて見ると、「投げたように見える」という現象の説明ではないだろうか。 「見えている」世界と、現実の世界人間が「見えている」と思っている世界と、実際に目の前にある世界は違う、という事を先にいくつかの事例を上げて述べた。 そうすると、腑に落ちる事柄がいろいろとある。観光地に行くと、素晴らしく雄大な風景を見る事がある。「これは素晴らしい!」と、その風景をパチりとカメラで撮る。後でその写真を見ると、確かに感動したその風景だし、きれいな事はきれいなのだが、現実を観たときの雄大さと感動は無い事が多い。「やっぱり実際現地で観るのとは違うな。」という事で済んでしまうのだが、これは「見えている」世界と、現実の世界との違いかもしれない。 (下の写真、真ん中の白いものは地面すれすれに降りて来た「雲」で、本物を観ると凄い。)  現地で観ている「風景」は、視界のあちらこちらにあるものをあっち観たりこっち観たりして頭の中で作り上げた「世界」。全体を観る事も出来るし、部分のディテールを観る事もできる。両目で観ているから、立体感もある。一方、写真を観た「風景」は、目の前数十センチにある小さな平面に写った写真を観て作った「世界」。写真は広角で全体を捉えると細部が見えないし、部分をクローズアップすると、全体が把握できない。違って当然のように思える。 もっとも、一流のフォトグラファーが撮った写真というものは、一枚の写真だけで現地で観た風景を感じさせるようなものもあるし、場合にによっては現物よりも圧倒感のある写真もある。このあたり、「表現」というものの奥深さを感じさせるものがある。 アニメーションではどうだろうか。  左の写真は、拙作「紙の風景・大宴会」の1カットである。十数体のキャラクターが一斉に繰り返し動くのだが、先に述べたように、自然の風景ほどではないが、人間はある瞬間には画面のある部分しかはっきりと見る事は出来ない。よって、ある瞬間には、右の写真のごとく、画面のある部分しかはっきりと見る事は出来ない。 はっきりとは見えないが、周りにも、何かがいて動いている位の事は判る。そして画面のあっちこっちを見て、「ああ、この画面では、同じようなキャラクターがあっちこっちにいて、同じような動きを繰り返しているんだな」と理解する、という事だ。 「小説手塚学校」という上下二巻の本がある。  主に創建期の虫プロの様子を描いた本で、滅法面白いが、「小説」と銘打ってあるので、ここに書かれているエピソードが本当かどうかは判らない。 この本の中に、「鉄腕アトム」の1シーンで、火事現場から群衆が逃げ出すシーンについて書かれている。最初スタッフがまじめに「群衆(モブ)シーン」を描き始めた所、手塚自身が「そんな事しなくていいんです。適当にこっちを向いて走っているような人間を何十人か書いた動画を何枚か描いて、123123と繰り返せば、群衆がこっちを向いて走っているように見えます。」と指示したと言うのである。 「本当か」と、アトムの初期の話を観返すと、第一話のロボットサーカスの火事のシーンにそれは本当にあった。燃えているサーカスをバックに群衆が走っているのだから、群衆は陰になって真っ黒、目だけが白く見えている。4枚の動画の繰り返しだが、お互いになんの関係もない動画4枚の繰り返しで、多数の群衆が左奥側から右手前方向に走っているように見える。  つまり、「パニックを起こして逃げ惑っているような群衆が次々に現れては消える。」「目が見える(こちらを向いている)」という画面を見て、人間は「こっち向きに群衆が走っている。」と判断しているようだ。 この話は2012年のアニメ学会の発表の時にも紹介したのだが、さらに、その時に、一つの試みを行った。元の動画では、燃えているサーカスをバックに群衆が走っているのだから、群衆は陰になって真っ黒、目だけが白く見えている。この目の内、こっちを向いている目を全部黒く塗りつぶしてみたのである。そうすると、目があるときは手前に走ってくるようにしか見えなかった群衆が、奥向きにも走っているように見えたのである。  これは、ある部分をみた時に「群衆がこっちを向いている。」と判断したときは、「手前に走って来ている。」としか人間は判断しないが、「群衆の向きが判らない」時には、奥向けか、手前向けかの判断がつきにくい、という事だろう。 アニメーション学会での発表時には、以上のような事実をふまえて、 人間は、目の前の映像の一部をあっちこっち見て、 映像の一部を頭の中に順々に取り込みつつ、 頭の中で目の前にある「映像」を組み立てる。 現実にスクリーン・モニター画面に写し出されている映像と、 人間の頭の中の映像はイコールではない。 アニメーション作家は、直感的にこの事実を前提とし、 作画・表現方法を開発して来たと思われる。 と結論づけた。この結論については、現在も間違いではない、と考えている。 アニメーションの動きの「質」「このアニメーションの動画は良い」とか、「ていねいで上質な作画」とか、アニメーションファンがアニメ作品について語る時、動画の「質」について語る事が多い。 この「質」と言うものは何だろうか。一般的には「質の高い」と言うと、「細かく丁寧に作ってある」と言う事を指すと思う。確かにあまり絵の上手くないアニメーターが適当に書き飛ばした荒れた動画は見れたものではない。昔のテレビアニメには左右の眼が段違いになったのやら動きを考えずにただ中間ボーズを入れただけの動画やら凄い動画が一杯あった。 では、丁寧に綺麗に描けばいいのかというとそれだけでもないと思う。「細かく」と言う点では、キャラクターのディテールを「これでもか」とばかりに書き込んだらええのか、と言うことになる。(最近のテレビアニメの絵はそれに近い。あれを動かすのは大変だろうと思うが、幸いな事に(!?)ほとんど動かない。) アニメ学会の岡部氏は、昔のディズニーの長編アニメのキャラクターの演技と比較して、最近のあまり質の高くない動画を評する時、「直線的な動き」としばしば表現される。丁寧な絵で細かく一定速度で動かしたところでそれは昔のCGみたいなものでぬめーっと動くだけで力感も感情も感じられないだろう。 キャラクターを動かす時は、動きに適切な加減速を加え時には中途を飛ばしたり止めたりしてリズム感のある動きを作る事によって力感や感情表現が可能となる。これをきちんとやった作品が、「丁寧な作画」と評価されているのだろう。 「1コマ撮り」はエラいのか動画の「質」を語る時、「何コマ撮り」という事がしばしば話題にのぼる。「ディズニーの長編アニメは一コマ撮りのフルアニメで素晴らしい」「日本のテレビアニメは経費節減のため枚数を減らさざるを得ず、3コマ撮りで動きが荒い。」「東映の昔の長編は2コマ撮りでディズニーには及ばないが、テレビアニメよりは遥かに優れていた」というような文脈で語られる事が多い。 この「何コマ撮り」とは何か。普通の映画のフィルムは毎秒24コマである。。毎秒24回シャッターを切って撮った少しずつ違った写真を毎秒24枚見せる事により、写真を動いているように見せる。この「写真」の代わりに少しずつ違った絵を描いて動かすのがアニメーションであるが、一コマ毎に少しずつ違った絵を毎秒24枚描き、一コマ毎に一枚ずつ撮影するのが一コマ撮りである。この絵の枚数を減らして、同じ絵を2回ずつ撮影して毎秒12枚の絵を使うのが2コマ撮り、同じ絵を3回ずつ撮影して毎秒8枚の絵を使うのが3コマ撮りである。  この「3コマ撮り」は、手塚治虫が「鉄腕アトム」をテレビアニメ化する時に、毎週一本30分のアニメーションを制作するためには、それまでのような毎秒24枚の作画をしていたのでは到底追いつかず、枚数を減らすために、やむを得ずに毎秒8枚の作画ですませるために採用した、というのが定説になっているようだが、本当のところはよく判らない。 大体、30分掛ける毎秒24枚だと必要枚数は4万3200枚。これを毎秒8枚にしても1万4400枚で、どっちにしても一週間で作画できる枚数ではない。(実際は、一本の枚数は千数百枚だったそうで、まったく動かさない「止め」の絵を多用したり、一旦作画した動画を他の話で使い回したりして間に合わせたそうだ。「これはアニメーションではなく、動かない「電気紙芝居」だ。」と当時言われていたようである。) そもそも、手塚治虫が「秒8枚で動いて見える」から「鉄腕アトムの受注に踏み切った」のであれば、先行して「秒8枚で動いて見える。」という事例を手塚治虫がどこかで見て知っていた事になる。その前後の事情については、手元には資料は無い。 さて、この日本的手抜きアニメの象徴のように語られる「3コマ撮り」であるが、本当に手抜きで質が低いのだろうか。「1コマ撮りはなめらかに動くが、3コマ撮りはカクカク動く」というのが定説らしい。しかし、アニメーション作家の山元るりこ氏は「3コマ撮りでも描き方によっては滑らかに動く」と言っているし、丁寧な上質の作画て定評のあるジブリの長編作品でも、人間の演技の部分では3コマ撮りで作画している、と聞く。 かくいう私自身も自主制作作品ではほとんどすべて3コマ撮りで制作しているが(ビデオ制作になってからは、毎秒30フレームなので、毎秒10枚の作画になるが)、「Kotaniさんの作品は3コマ撮りだからカクカク動いて見えます。1コマ撮りか、せめて2コマ撮りにしてはどうですか。」などという評価は聞いた事が無い。 ここに興味深い失敗実験がある。「3コマ撮りはダメである」という事を立証しようとした実験で、1コマ撮り・毎秒24枚の作品のコマを3コマ毎に抜き取り、元々「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12・・・・」と並んでいたものを「1、1、1、4、4、4、7、7、7、10、10、10」と強引に3コマ撮りにして動画化し、「ほら、3コマ撮りは変な動きでしょ、ダメでしょ」とやらかしたのである。確かに動きは変になった。 しかし、「3コマ撮りでもちゃんと動く」動画が山とある以上、「3コマ撮りはダメ」という証明にはならず、「この方法で作ると、変に動くアニメが作れる」というだけのものにしかならなかった。 逆に、「3コマ撮りには3コマ撮りの作画方法があり、その方法で描くときちんと動くが、1コマ撮りの動画を間引いただけのものはちゃんと動かない。」と言う事が証明されたと言えよう。 それでは、全部3コマ撮りにすればいいではないか、1コマ撮りで作るのは手間の無駄ではないか、という話になる。それも違うようだ。昔のディズニー長編の一コマ撮りのシーンの中には惚れ惚れするような細やかな演技のシーンがあり、これは3コマ撮りでは出来ないだろうなぁ、と思う事がある。1コマ撮り、2コマ撮りには3コマ撮りでは出せない味わいがあるのは間違いない。 ここで、アニメーションと同じく時間軸を表現に用いる「音楽」と比較してみる。一定の時間を細かく割り、細かい方がエラい、のであれば四分音符より八分音符、八分音符より十六分音符の方がエラい、という事になる。「全部十六分音符で作曲しました。だから、これは素晴らしい音楽です。変に聞こえるのは、あなたの耳が悪いんです。」そんな馬鹿な話は聞いた事が無い。ただし、「四分音符だけで作曲しろ」と言われると作曲の表現に制限が出来るのは確かであろう。 1コマ撮り必ずしもエラくない、という実証として、1コマ撮りで作られたアニメーション作品に愚作凡作が山とあり、へんてこなカットもいっぱいある、という事実がある。否定できる人はおそらくいないと思う。 かって、その作画が「金田アクション」と呼ばれた名アニメーター、金田伊功は、3コマ2コマ1コマの入れ混じった華麗な作画で、多くのアニメーターの憧れの対象となった。その事実をもってこの項目の締めとしたい。 実は「鉄腕アトム」も1コマ撮りだった元祖「3コマ撮り」、「手抜き」テレビアニメの本家の様に言われる「鉄腕アトム」だが、そのアトムでも「1コマ撮り」で描かれたシーンはちゃんとある。(正確に言うと、一コマずつ「撮影された」シーンである。 ズームやトラックイン・アウト、パン、フォローなどの、「止め」の絵をカメラワークで動きをつけるシーンである。 「撮影は、どっちみち1コマずつするものだし、動画枚数に影響はないのだから、1コマで撮影してもいっしょではないか。」と言われるかもしれない。しかし、ズームやトラックの撮影は、撮影台をやズームリングをちょっと動かしてはカシャ、ちょっと動かしてはカシャの繰り返しである。この「ちょっと動かす」作業も作業であって、「3コマ分動かしてはカシャカシャカシャ」の方が省力になるのは確かである。 「鉄腕アトム」製作の省力化に努めた手塚治虫が、「撮影は省力化しなくていい」と思っていたとは思えない。おそらく、絵の枚数を減らすのに精一杯で、撮影の省力化まで手と気が回らない一方、撮影スタッフは「1コマで撮るのが当たり前」と思っていたので、「今まで通り、1コマで撮っていただけ」というあたりではないだろうか。 ところで、ここで、おそらく皆さんには意外な事実がある。「静止画に対して、ズームやトラックイン・アウト、パン、フォローなどのカメラ操作を3コマ撮りでやると、カクカク動いてすごく気になる。」という点である。「そうなの?!」という方もいるかも知れない。おそらくほとんどの方は「3コマ撮りのカメラ操作のカット」をご覧になった事はないと思う。(「見た事はあるが、気にならないよ」という方はご勘弁) 昔、アマチュアが8mmフィルムでアニメーションを作っていた頃も、この「3コマ撮りでのカメラ操作」は実際のカメラ操作ではほとんど存在しなかった。というのは、ほとんどのアマチュアはプロのような撮影台は持っておらず、三脚に8mmフィルムカメラを下向きに固定して、下に動画を置いて撮影する、というスタイルで撮影しており、タップの位置を少しずつ正確に移動させて撮影する、という事は出来なかったためである。その代わりに、アマチュアの一部は、「少しずつずらして描いた動画を3コマで撮る。」という方法で対応していた。(プロで言うと「背景動画という贅沢な技法であるが・・・) では、なぜ、この「3コマのカメラ操作はカクカク動く」という事が判ったのかというと、私の個人的体験からである。 1990年代後半、パーソナルコンピュータの飛躍的性能向上により、アマチュアのアニメーション制作は劇的な変化をとげた。いままでほぼ閉ざされていた「セルアニメ」「マルチプレーン」などの手法が簡単に個人でも出来るようになり、8mmフィルム映画の縮小によって衰退の一途をたどっていた個人制作自主アニメーションは一気に爆発的に復活し、現在の隆盛に至っている。 この初期に、まだ相当高かった機材を「月賦」で購入して作った作品が「面喰い」である。ここで、今まで通り作画は3コマ撮りで行い、撮影も3コマ撮り設定で行った。そして、パソコン上でカメラ操作が出来るので、動画に対してのズーム操作を「3コマ撮り」で行った。 結論から言うと、この「3コマの寄り」が、「カッカッカッカッ」とカクカクと寄っていくのである。実はここで「ん? あれ?」とは思ったのだが、結論として直さずにそのまま使った。  (ほぼ3コマの「引き」) (ほぼ3コマの「引き」)理由は「作り直すのが面倒臭いから」というのと「直しても作品全体には影響が無いと思った(事にしておこう)」からであって、要するに「ぐうたらをかました」という事である。 幸いな事にこの「面喰い」は私の作品としては高い評価を受け、いまだにこの作品を越える作品は作れないでいる(それはもっと困ったことなのだが)のである。 まあ、本来「スー」と動くはずのカットが「カクカクカク」では困るので、以後、「静止画に対してのカメラ操作」については、基本的に「一コマ撮り」の処理としている。  (ほぼ1コマの「引き」) (ほぼ1コマの「引き」)ところが、この「カクカク感」は、「手描き背景動画」に対しては、あまり起こらない。フィルム時代に制作した「PULL OUT」では、キャラクターが動きながらカメラがぐるっと回るシーンがあるが、3コマ撮りでも、あまり不自然さは感じないのである。  (ほぼ3コマの「回り込み」) (ほぼ3コマの「回り込み」)これが、8mmフィルム時代にアマチュアが手描きで「「ズームやトラックイン・アウト、パン、フォローなどのカメラ操作」を3コマ撮りでやっても、違和感を感じなかった」理由ではないかと、今思っている。 「カクカク」した動きと「滑らか」な動きずいぶん昔の本か雑誌の記事か判らないが、(元の資料は探しているが未だ発見に至っていない)昔の白黒時代のテレビアニメの「小学生」の男の子の感想として、「鉄腕アトムは滑らかに動くけど、鉄人28号はカクカク動くから・・・・」というのがあった。 白黒時代のテレビアニメの黎明期の話だから、両方とも作画枚数に大差はないと思う。 では、なぜ「鉄腕アトム」は滑らかで、「鉄人28号」はカクカクなのか。当時私も「生」で現物を見ていたので、「鉄人28号」の「カクカク」については、判る。 鉄人28号は、起動すると、両手を両側にだらりと下げた状態から、ガッツポーズのように振り上げ、「ガォー」と叫ぶ。 (何でこんな事をさせるのかは判らない。指令を与えるとある程度自律的に動く「ジャイアントロボ」と違って、鉄人28号は細かい動きまで完全リモコン操作という設定だ。ジャイアントロボは「立て」「メガトンパンチだ」と指示すると、ボクサーにたいするセコンドレベルの指示のように、自分で立ち上がったり、敵に向かってパンチを見舞ったりする。よって、「がんばれ」「負けるな」という指示に対しても自律的に解釈して、それなりにがんばって動くのではないかと思われるのだが・・・鉄人のこの動きの意味はなにか?) 起動すると、動作確認(車のOKモニターみたいなもの?!)のように動くのではないかとも思われるのだが、腕を振り上げると困るような場所では起動できないような気がする。(日本陸軍の制式兵器としては、制式採用に際し、「削除すべき機能」として指摘されるような気がする。)   さて。この「腕の振り上げ」であるが、鉄人28号が、おなじく巨人ロボットのマジンガーZやガンダムと同じく、身長20m程度とするならば、腕をぶら下げた状態から振り上げるまで普通は最低数秒はかかる。少なくみて3秒とすれば、秒8枚で24枚の作画が必要となる。「一話で1500枚しか動画を使えないのに、そんな所に24枚も使えない。12枚にしろ!」となると、6コマ撮り、それはカクカクとしか動かないだろう。 かといって、普通に3コマ撮りで12枚にすると、普通の人間が腕を振り上げるのと変わらず、重量感がまるで出ない。悩んだ結果、「仕方がない、6コマ撮りでゆっくり動かそう」という事になったのではないか。また、この鉄人の「カッカッカッカッ」という動きは、人間のチャカチャカした動きとは違ってそれなりに実際に重量感もあった。 一方、小学生に「なめらかに動く」と評価された「鉄腕アトム」。動画枚数的には、同時期の「鉄人28号と大差はない。違いというと、鉄腕アトムは「まったく動かない」「中間を中割りしない、2枚だけの動画」「普通の3コマ撮り」の3つのパターンで作画されていて、鉄人28号のように、「6コマ撮りで動く」というカットはほとんどなかったという点だろう。(ゲストで出てくる大型ロボットではあったかも知れない) 2枚だけの動画としては、エネルギーを補給したアトムが、「よーし、10万馬力だっ」と、手をガッツポーズにしたり伸ばしたりするカットがある。   これを何回か繰り返すのだが、あまり違和感はない。最初の方に上げた「2枚で投げたように力感を持って見える動画」と同じような感じだ。しかし、同じ2枚の動きでも、鉄人28号がこの動きだったら変だろう。「あんな大きなものがそんな動きをするはずがない」と、喜劇的なイメージを与えるかもしれない。身長135cm、小学生サイズのアトムだから不自然性のない動きになったのだろう。 実写の「3コマ撮り」最近は見かけないが、80年代のテレビコマーシャルで、実写を間引いて3コマ撮りのような効果にしてみせるものがあった。この手法、「普通に撮ったのでは目立たない、なにか目立つ画面効果はないか。」という事で、「間を間引いて3コマ撮りにすれば、カクカク動いて目立つ」という事で採用されたものと思われる。 なぜ目立つのか? 普通、実写は滑らかに動く。ビデオで直撮りすれば毎秒30フレーム、フィルムで撮れば毎秒24コマ。毎秒8コマの実写を観れば、それはカクカク不自然な動きに見えてくるだろう。 「さっき、「3コマ撮りでも普通に動く」と言ったではないか。」とおっしゃられるかも知れない。しかし、元々3コマ撮りを想定して動いた実写の人物・風景ではなく、普通に演技した人間の動きを間引いたわけである。先ほどの「1コマ撮りのアニメを無理矢理間引いて3コマにしたら、へんてこなアニメになった。」という現象と同じようなものと思われる。 ところが、この「へんてこ感」、複雑な曲線的な動きだけではなく、直線的にすーっと横に動くだけのカットでも現れる。1コマ・3コマの間の、「まっすぐスーっと動く」と、「カカカカカと動く」の違いは、人間の目でも識別できるようだ。 ピクシレーションと、ライブアクションにおける「異様な感覚」「ピクシレーション」とは、人間が少しずつポーズや場所を変えたりする所をコマ撮りして作るアニメーション。人間を人形として使う、人形アニメとも言える。ノーマン・マクラレンの「隣人」初め、多くの作家がこの技法を用いた。日本では、特に8mmフィルム時代に、多くのアマチュアがチャレンジして佳作・傑作(!?)を残した。 「ライブアクション」とは、本来実写の事だが、アニメーションの場合、キャラクターと同じ格好をした人間に演技をさせて実写で撮影し、そのフィルム上の人間を一枚ずつそっくり絵に写し取って、その絵をコマ撮りしてアニメーションにする手法。 ディズニーが初長編「白雪姫」で大々的に使用して、「まるで本物の人間が演技しているようだ」などと驚嘆の目で受け止められた。その後も、東映動画が長編アニメ制作に取り入れたり、個人アニメ作家が実験的に用いたりした。 このピクシレーション、元々ピクシイというのは、「妖精・妖怪」という意味で、コマ撮りした人間が、あたかも「妖精・妖怪」にとりつかれたような(日本で言う「狐憑き」みたいなもの)奇妙な動きをする所からつけられたものだそうだ。確かに、人間がアニメの動きをしている所は変であり、8mmフィルム時代に流行った、ジャンプした所をコマ撮りしてあたかも人が空を飛んでいるかのように見せる手法は、最近風に「ありえねーっ」と言うしか無い。 また、「ライブアクション」、ディズニーが採用し、東映が追いかけたあたりにはメジャーな手法になるかと思われたが、最近はほとんど見かけない。 (近年、「TVアニメ」で使ったという話を聞いたが、観た所ほとんど動かない普通のTVアニメの枚数だった。「絵」の元にビデオを使ったというレベルである。) 何故かと言うと、大変な手間と費用がかかる事と、人間が演技できる所にしか使えない(小動物に演技はつけられないし、人間は空を飛んだりできない。架空の動物(竜とかペガサスとか)はそもそも実写での撮影ができない)事が原因かと思っていた。 と思っていたら、3DのCGに「モーション・キャプチャー」という技術があり、こちらはフィルムによる撮影ではなく、人間の関節にセンサーを取り付け、演技させた人間の「動き自体」をコンピュータに取り込み、その動きを使って3Dキャラクターを動かす仕組みだそうだ。なるほど、ゲームのオープニング映像で人間が妙に自然な動きをしているのがあったが、これはそういう仕組みだったのだな、と納得した。 さて、ディズニーなどの長編も初期の物は公開以来50年以上が経ち、著作権が切れて誰でも販売できるようになった。始めの頃は、500円のDVDになって販売されていたが、買って中身を観ると「VHSテープからのダビングじゃないの!」という画質だった。ところが、最近は元のオリジナルがデジタル化されて高品質化したせいか、廉価版の方もきれいな画像だ。それどころか、百均ショップですら売っている。百均ショップで売っている、という事は、税込み108円だ。 いくら著作権フリーでも大ディズニーが100円はないだろう、と思ったが、安さに負けて「白雪姫」を買ってみる。おお、懐かしい、「広島フェス」で上映されて以来の鑑賞である。「広島フェス」では大画面の上映だったが、今回は家の14インチテレビだ。しかし、じっくり観れる。 じっくり観ると、「ここはライブアクションだ!」と判るシーンが出てくる。なんで判るのか、というと、服のすその動きである。人間の演技の部分では、さすが黄金期のディズニーの練達のアニメーター達、ライブアクションか手描き動画かは容易に判別はつきがたいが、体の動きにつれて動く服のすそが重力と空気の流れにそって動く動きは、手描きと違ってライブアクション部分は異常にリアルだ。 昔は、こういう所は「さすが黄金期のディズニーはすごいなぁ」と感心するだけだったのだが、改めて見直すと、リアルすぎて違和感を感じる。「なんでマンガが本物みたいに動くのか」という違和感である。ライブ・アクションが当初は「凄い、本物みたい」と絶賛されながら、その後あまり用いられなくなったのは、この「違和感」が原因かもしれない、と何となく思った。 人間が人形みたいに動く「ピクシレーション」、マンガが人間みたいに動く「ライブ・アクション」、どちらも普通の映像ではない「違和感」を持つ。実験的な映像では大いに歓迎される「違和感」であるが、商業映像ではまた別の問題もあるようだ。 私が「モーション・キャプチャー」による3Dアニメーションに、「ライブ・アクション」ほどの違和感を感じなかったのは、「モーション・キャプチャー」は基本的に人間本体の動きのコピーであり、「ライブ・アクション」みたいには服のすその動きまで細かくコピーできないから、かもしれない。 動きの「味わい」の違い宮崎駿の名作「ルパン三世・カリオストロの城」、公開当時、森卓也氏は、作品自体は高く評価しつつ、アニメートについて、「しかし、練り上げられたフルアニメではない。」と断じた。確かに、ディズニー・東映初期の長編のような、細やかなフルアニメではなく、基本TVシリーズの動きで、プラス枚数を少々贅沢に使った、という感じだ。 「カリオストロの城」は、上映時間1時間40分、作画枚数45000枚で、毎秒平均7.5枚。ほぼ3コマ撮りのペースだが、止まっているシーンや、セルのずらしだけで撮っているシーンも結構あるから、動いている部分は2コマ・1コマでも作画されている。 一方、同じ宮崎駿の後年の作品「崖の下のポニョ」は同じ1時間40分で作画枚数17万枚、毎秒28枚の動画で、当時、ネット上で「1コマ撮りより細かいぞ」という声が上がり、事情を知る古くからのファンが噴き出した、というエピソードがある。(重ねセルで手前と奥を別々に作画すれば、倍の枚数になる、というだけの話だ。) この「ポニョ」、枚数が増えたから、ディズニー・東映長編のような、細やかなフルアニメになったかというと、そうではない。主要なキャラクターの動きの質感はあまり変わらず、画面全体に配された各キャラクター・物が良く動く結果、枚数が増えたという感じだ。 「宮崎アニメはよく動く。そして動きは素晴らしい」というのが大方の評価であるが、これは枚数を増やしてフルアニメにした結果ではなく、別の所に要因があると思う。しかし、それを語りだすと何百ページになるので、ここでは細かくは触れない。 しかし、どうも、「良く動く、しかし、細やかなフルアニメではない」アニメと、「細やかなフルアニメ」の差は、人間の目で見分けられるようである。 人間の目は、どこまで映像の変化の細かさを見分けられるのか昔、NHKに「四つの目」という、科学教育番組があり、「時間の目」とか「拡大の目」とか、超高速度撮影や、顕微鏡撮影などを使った映像を見せてくれる番組だった。ある日の番組で、「蛍光灯」を「時間の目」で超高速度撮影した映像が紹介され、蛍光灯がゆっくり明るくなったり暗くなったりしていた。説明として、「蛍光灯は交流のプラスマイナスの入れ替わりで毎秒50-60回で点滅していますが、人間の目では早すぎて判りません。」という事だった。 時は下り、ある日の「映像図書館プラネット」での上映会のおり、プラネットの安井氏より、「サイレント映画は、文献では、毎秒16コマであるが、毎秒18コマのサイレント映画もある。」という話が出た。なんでそんな事になったかというと、元々映画の映写機のシャッターは3枚羽根で、1コマの絵を三回見せては次のコマに移るのだが、2枚羽根の映写機が出現した時、「画面がチラチラする」という苦情が出、速度をやや上げて毎秒18コマにしたところ、苦情が止まった、という事が原因だそうだ。つまり、元々3掛ける16で毎秒48回の明滅では人間には認識できなかったものが、2掛ける16の毎秒32回では明滅が判る。やや上げて2掛ける18の毎秒36回では、明滅が認識できない、という事だ。 ※ 昔、「映画には、24分の1のコマとコマの間の「闇」がある。」という話があった。映画は毎秒24コマで上映されているのだが(音付きのトーキー映画の場合)、この24コマの1コマの後に一瞬の闇があり、その「闇」が、映画の映像と普通の肉眼で観る景色との差で・・・という所から始まる話なのだが、先の説明のとおり、元々「24分の1の闇」というものは無い。普通の映画館では48分の1であったり、36分の1であったりする。8mm映画の場合、映写機はほとんど3枚羽根なので、24コマ上映なら72分の1、18コマ上映なら54分の1の闇となる。この8mm映画の18コマというのは、先のサイレント映画の早い方と同じだが、たまたまなのか、わざと同じにしたのかは判らない。 この映写機の2枚もしくは3枚のシャッターは、飛行機のプロペラの羽根を太くしたようなもので、映写機のフィルムとレンズの間でくるくる回っている。いったい何をしているのか。映画のフィルムは、一定の速度で送られてくるが、そのまま流すと、上下に絵が流れてしまうので、レンズの前後でたるみを作り、レンズの前で一瞬静止させ、「爪」でフィルムのパーフォレーション(穴)をかき落として1コマずつ送っている。この「かき落とし」の一瞬に絵が一瞬流れるので、その瞬間をシャッターの羽根で隠しているのである。 この「毎秒18コマ」はある頃以降のサイレントの標準速度になったようで、撮影時にも18コマで撮るようになったらしい。なお、安井氏によると、この「16コマ版」「18コマ版」の見分けは、フィルムセンターのスタッフが映画の動きを観て、「これは16コマ」「これは18コマ」と仕分けているそうだ。大したものである。 話が長くなったが、結論として、人間の肉眼は、毎秒35回以上の明滅を明滅として認識できないものと思われる。 そして、人間の動体に関する認識能力は人間の瞳を固定した状態で目の前を左右に文字を書いた紙を動かすと、かなりゆっくりと動かしても文字は流れて読み取る事は出来ない。 しかし、カメラの「流し撮り」のように、瞳を動かして文字を追うと、はっきり読み取る事ができる。 また、家庭用ビデオカメラのシャッター速度はおおむね1/60秒であるが、1/2000秒に設定して鮮明な静止画を得る事もできる。しかし、ぶれの無い静止画を連続させた映像は何か不自然であり、動いているものについてはある程度ぶれのある映像を自然と感じる。 この点と、前項の明滅の認識能力を合わせ考えると、人間の眼の動体を認識する能力は、カメラのシャッタースピードでいうと、おおむね1/30秒から1/60秒ので写真を撮る事に該当すると推測される。 アニメーションで、画面上をキャラクターなどが高速で移動するとき、斜めにキャラクターなどを崩して描く事がある。これは、肉眼で高速で動くものを見た場合に「ぶれて」見える現象を応用した作画技法で、「おばけ」と言い、自然な形で動画が動いて見える。(写真は「風の谷のナウシカ」より、飛行中の大型飛行機から空中に発進する瞬間のメーヴェ(小型モーターグライダー)。「鳥」のようにも見える。)  ところが、最近のアニメファンは録画したアニメをコマ送りして静止画を楽しむ、という鑑賞方法をしばしば行うので、この「おばけ」を「作画崩壊」(作画の失敗)と勘違いして笑う、という事があるそうだ。本当かどうか分からないが、制作サイドもそれを気にして「おばけ」をあまり使わないようにしている、という噂まで聞いた。困ったものだ。 さて。 昔、テレビで「フィルム撮り」と「ビデオ撮り」の画面が混在していた時、「フィルム撮り」の画面は、「お芝居」「前に撮った映像」として受け取られるが、「ビデオ撮り」の映像は「今カメラの前にいる本物」として受け取られる、という話が新聞か雑誌がなにかであった。理屈の説明はなかった。 その時は、「ビデオ撮りは、カメラスルーの生放送と画質がさほど変わらないが、フィルム撮りは粒子も見えるし、そのせいか。」と思っていた。 しかし、ここまで考えて来て、ある事に気付いた。「動きの細かさが違う。」 フィルムは毎秒24コマ。実写でもアニメでも、これ以上は細かくはならない。 一方、ビデオは毎秒30フレームだが、この1フレームはA、Bの2フィールドで構成される。細かい理屈は省略するが、毎秒60枚の絵がオーバーラップしながら映写される、と考えて間違いはない。(アニメを作る場合は、ABのフィールドがおなじ絵になるので、毎秒30枚になる。細かい理屈は省略する。) この「毎秒24枚」と「毎秒60枚」の間には、先に述べた、明暗点滅の肉眼認識の限界毎秒35回が存在する。ひょっとして、人間の目は、この「毎秒24枚」と「毎秒60枚」の動きの細やかさの差を認識できるのではないだろうか? 人間の動きの認識の補完能力について人間の眼には、描かれていない部分についての「補完能力がある」と前に書いた。 ずいぶん前だが、高畑勳氏が講演の中で、日本と欧米の「口パク」の違いについて述べていた。日本語と欧米の言語では発音の仕方が違うため、日本人は顔を動かさずに口だけを動かしてしゃべるが、欧米人はあごを大きく動かして発音するため、アニメの口パクの描き方も違う、というのである。確かに、昔の「宇宙家族」「原始家族」などの輸入テレビアニメの口パクでは、顔の下半分全部まで時々置き換えていた。   一方、日本のアニメはあごの部分はそのままで、口の部分だけを置き換えて口パクにしている。   この点については、ピピアめふのアニメ教室の受講生の方で、欧米の方に日本語を教えている方が、「欧米の方に日本語を教える時、「日本語はあご全体を動かさず、口だけを動かしてしゃべって下さい。」と教えている、というから、間違いのない事だと思う。 しかしながら、一方では、海外に輸出された日本のアニメが欧米の言葉に吹き替えられる際、日本語的な口の動きで、あごを動かさずに口だけを動かしてしゃべっているのに、ほとんどの人が、音と口の動きに違和感を感じない、という事実もある。 逆に、昔、「宇宙家族」「原始家族」のキャラクターが、日本語を、欧米語的なあごの動きをしてしゃべっても、誰も違和感を感じていない。「あのあごの動き、変だぜ」などという話は当時誰からも聞いた覚えはない。 また、イギリスのアードマン・スタジオでは、「ウォレスとグルミット」などのアニメーションをプレスコ・リップシンクロで制作している。先にセリフを録音し、何コマ目にどの音が出ているか先に記録しておき、唇の動きと形(アエイオウの形ですな)セリフをきちんと合わせるという大変手間のかかる作業である。これが日本に輸入されてNHKなどで放送するときは、日本語でアフレコでセリフを入れる。当然、唇の動きと形と音とは全然合わないはずだが、観ていても全然不自然には見えない。 つまり、キャラクターAが口をパクパクしている間に、キャラクターAの声で、キャラクターAのセリフが聞こえれば、「ああ、キャラクターAがしゃべっているな」と観客は解釈して理解し、「あごの動きがおかしいぞ」などとは思わない、という事である。 一方、口がまったく動かずに、セリフだけが聞こえてきた場合は、「あれ?」と思う。再々白黒の鉄腕アトムを引用するが、アトムが走りながら「まてーっ」と叫ぶシーンで、口がまったく動いていないシーンがあった。おそらく、絵コンテで「アトムの走り」と書いてあったので適当に前に作った走りのカットを使ったら、「口パク」のないカットだったという事だろう。 さすがに、これでは、いかに人間の眼の補完能力が優れているとはいえ、「腹話術」でしゃべったのだな、とは解釈はできなかったのだろう。 また宮崎駿氏の談であるが、シャツの首元のボタンを閉めるシーンを描く際、丁寧に本当の動作通り描かなくても、首元で指をくちゅくちゅと動かすだけでそれらしく見える、と発言されている。こういうのが正しい「補完能力」の使い方であろう。 人間の眼の補完能力は優れているが、それには限界がある。優れたアニメーターは、本能的にそれを知り、その限界と、補完能力の特性をうまく把握してアニメーションを描いているのだろう。 なぜ生きる、現実の身体的経験アニメーション監督の富野由悠季氏は、昔、「アニメーターは体育会系に限る」と言った。「体育会系の人間は、いろいろな動きを外で実際に体験しているから、リアルな動きを描ける」という事だろう。一方、文化会系の人間は、部屋の中でいろいろ空想を繰り広げているだけなので、絵空事の動きしか描けない、という事らしい。 宮崎駿氏は、初期の著述「発想からアニメーションまで」の中で、「元々自分の中にある、オリジナルの心象風景を元にアニメーションを作るべきだ」という趣旨の記述をしている。「これはこうやったらそれらしく動く」という既成のパターンをあてはめて動き・シーンを作るのではなく、実際の自分の中にある何かの動きのイメージを描け、という事らしい。また、複数のスタッフにあるカットの爆発の動画を描かせた時に、その動画を見て、「君たちはどうして今までどこかで見た事のあるような爆発しか描けないんだ。」と怒ったと言う。 また「小さなアニメーションの学校」で、人形アニメーションを教えている真賀里文子氏は、受講生に、「アニメーションを観て動きを覚えるのではなく、現実のそのものの動きを観て動きを作るように」と教えているそうである。 アニメーションは、演劇等に比べればまだまだ歴史が浅いが、それでも約百年の歴史がある。その間に蓄積されたノウハウは膨大な量があり、練達のアニメーターたちは、過去に作られた膨大な動きのパターンを「引き出し」の中に持ち、「このシーンはこういう風に」「そのシーンはこのパターンで」と、瞬時に判断して適切なパターンを適用し、過不足無くシナリオ・絵コンテで要求された動きを作り出している。にもかかわらず、なぜ、あらためて、現実の動きからアニメートしなければならないのだろうか。 昔、「私は貧乏なアニメーター」というアニメーター貧乏悲惨物語の単行本があった。その中に、「社会人初日!」と意気込んでスーツで出勤した主人公(女性)が、先輩に、「作画の見本にするから」と、床を転がるシーンを何回も演じさせられ、新品のスーツがほこりだらけになって嘆く、という部分があった。頭の中で考えるだけではなく、実際にやっている所を見ながら描くと説得力のある動画が描ける、という事であろう。 私個人の経験上、この点は納得できる。前に挙げた拙作「面喰い」であるが、このシーンのいくつかは、実際に自分で経験した事から描きおこしたものである。(ただし、女の子を誘拐して生首を集めた事はありませんので、誤解の無いように。) ロープを送って「たるみ」をとるシーンや、および腰で女の子の体を踏んづけるシーンなどは、「なんでここまで細かくリアルに」と言われたが、全体として高く評価された。その他の作品でも、自分の体験から描きおこした部分は、自分で見ても説得力のある動きであったり、画面であったりする。 自主制作映画の名作には、何故か「映画を作る映画」が多いように思われる。古くは「暗くなるまで待てない」とか、「We Our Travering」、一昨年姫路で観た自主映画にも、映画を作る映画があった。私個人の作品でも、主人公がアニメを作る「アニメのアニメ」は、私の作品としては、評価の高い作品の一つである。 自主制作映画の制作スタッフには若い方が多い。よって人生経験の部分では乏しい方が多いのだが、映画を作る体験だけは普通の人よりいっぱいある。また、自主映画を観る観客というのも、映画を作った体験のある方が多い。よって、「そうだ、あるある」という事になって観客の共感を得やすい、という事と、自分の体験した事をベースに製作するので、説得力のあるシーンが作れる、という点があいまって、優れた作品が生み出されるのではないか、と思っている。皆さんはどう思われますか? 「架空戦記」という、大衆小説のジャンルがある。過去の戦争を元に、「もし、あそこで別の決断をしていたら」という仮定を元にした一種のSF小説である。この架空戦記、途中までは元の史実通りの進行で、その辺は説得力もリアリティもあるのだが、(本当の話なのだから当たり前か)架空の部分が始まると、始まった当初はまだしも、話がどんどん進むに従って、登場人物の品がなくなり、シーンの描写がかすかすになり、現実感が無くなっていく。元の史実から離れるに従って、元にすべき事実が無くなって行き、作家の体験と想像力に頼るしかなくなるのだが、この作家の皆様当然従軍体験は無いし、想像力も「並み」である。数々の本物の戦記を読み込んだ戦記マニアの読者には不満の残るものになるだろう。 このジャンルのおそらく最初の作品で、最も優れた作品の一つが高木彬光氏の「連合艦隊ついに勝つ」である。この作品では4回に渡って、実際の歴史で下された決断とは別の決断が下され、歴史の流れが変改されているのだが、次の戦闘までの間にその後の戦況の流れとして元の史実の状態に戻した上で、次の「もしも」が始まる。よって現実に近いリアリティは毎回損なわれないし、書き手も一流作家の高木氏だ。読み応えがあってしかるべしである。 最近、「カールじいさんの空飛ぶ家」という3DCGアニメを観る機会があった。風船を一杯使って家を空に飛ばし、南米の憧れの地へ飛ぶというファンタジーで、大変面白かった。面白かったが、これは素晴らしい嘘八百のカタマリだ。 まず、あの程度の風船であの家が上がるはずがない。私も風船で小型デジカメを吊って空撮をした事があるが、風船というものはそれ自身の自重がけっこうあって、物を持ち上げる能力はたいしたものではない。小さなゴンドラならともかく、あの程度の数で普通の家が飛ぶはずがない。が、家がふわっと浮いた瞬間、なんとなく納得してしまう。 昔ディズニーのスタッフが宮崎アニメを観て、「あの飛翔感を」という事で「ビアンカの冒険・ゴールデンイーグルを救え!」のクライマックスシーンを作ったという話を岡田英美子さんが全国総会かどこらで話されていたと記憶しているが、この家は本当に普通に飛んでいる。 飛んでいるが、所詮風船は風任せのはずが、自由自在に飛び回って、南米にあっさり到着している。マンガかよ。(3Dだが、マンガだよ。文句あるか。) さて、南米の目的地近くに到着した、風船にぶら下がった家を、カールじいさんは、ゆっくりと引っ張って移動させる。この家の動き方がまた実にリアルだ。リアルだが、まったく嘘だ。 風船の空撮で体験したのだが、風船というものは、まったく無風でなければ、まっすぐ上に上がらない。わずかな風でもすぐに流されて、ほとんど「真横」に流れてしまう。この風船で吊った家、微風でも吹いていれば風下に大きく流され、カールじいさんをずるするずると引きずるはずである。 どうも、カールじいさん自宅近辺から、南米の目的地近くまでは嘘みたいな都合の良い風が吹いて、到着後はまったく無風状態が続いているとしか思えない。なにしろ、引っ張るのをやめると、家はその場でじっとしているのである。マンガかよ。(再三言うが、マンガだよ。文句いうな。) この、カールじいさんに引っ張られている風船にぶら下がった家の振る舞いが、実にリアルである。そして観ている内に気付いた。「これは、船だ。」 そう、水に浮いている船を押したり引いたりし動かしている感覚とまったく同じなのである。 公園のボートを借りて乗った事のある方はお分かりだろうが、静水の上の船というものは、じっとしていて、押すと少し動くが、押すのをやめると水の抵抗で動くのを止める。 私は、小さなヨットを持っているが、マリーナから入出港のおりには、手や足で船を押したり蹴ったりして移動させる。小さいとはいえ、我がヨットは総重量500kg位はあるので、押すと、しばらく動かず、そのまま押すとじわーっと動き出す。 この家のふるまいが、ほとんどその感覚なのである。 この家を動かしたCGアニメーターが、「船」を手で動かした経験があるかどうかは知らない。しかし、「船」を手で動かした経験のある私がこの「家」の動きを非常にリアルに感じた、というのは事実である。 これは「仮説」であるが、アニメーターが、「定番の動き」ではなく、現実の体験や、過去の体験を元にした心象風景を元に動きを作った場合、観客は「ああ、いつものあの動きだな。」とそのまま見過ごしてしまうのではなく、「何か、いつもの動きと違う」という事を感じ、その表現された動きが、自分の体験や、自分の心象風景とたまたま一致した場合に、何か、普通のアニメーションではなく、そこにあたかも「現実」があるかのように感じるのではないか。 私は初期の宮崎アニメ、特に「未来少年コナン」や、「天空の城ラピュタ」に、そういう感覚をしばしば覚えていた。「良く描けたリアルな表現」ではなく、なにか「シュールリアリスム」(日本語化された「シュール」という意味ではなく、オリジナルの「超現実主義」の方)的な感銘すら受けていた。それは、そういう事だったのかもしれないと、最近考えている。 アニメ作りの面白さ昔、アニメ教室の一日無料体験の受講者の方に「初めて自分の描いた絵が動いた所を観た時には感動する、と、聞きましたが、本当です。」と言われた事がある。確かに普通はそうらしい。 (私はそうではなかった。中学生の時に初めて撮った8mmフィルムでのアニメーション、カメラの仕組みとかもよく判っておらず、悪戦苦闘疲労困憊、なんとか撮影は終え、明日のジョーのように「真っ白」になった。なんとかフィルムを現像に出し、わくわく出来上がりを待つ一週間。やっと現像が上がって来たフィルムを震える手で映写機に通す。そして「なんじゃこりゃ」いきなり途中から始まる。そう、8mmフィルムの最初は感光していて「真っ白」なので、ちょっと送ってから始める、という事も判っていなかったのである。中身も散々で、「感動」どころの騒ぎではなかった。ああ、あの頃に「ピピアめふアニメ教室」があればなぁ、とちょっと宣伝。) 「ピピアめふアニメ教室」の参加者の皆さんも、最初に動くときは「おおっ」という感じがみてとれる。「子どもアニメ教室」の参加者の子どもたちも、自分のアニメが動き出す所ではわーわーきゃーきゃーやっている。実に楽しそうである。 こんなに楽しいのであれば、アニメーションを作る人はどんどん増えて、「作る人だらけで、観る人が足らない。」という状況になっても不思議ではない。 ところが、実際には、個人でアニメーションを作る人は、一時に比べると沢山いるが、「作る事を始めた人全員がそのまま作り続けている」わけではなく、それどころか、一つ二つ作品を作ってそのままやめてしまう人が実に多い。 この「アニメを1-2本作ってやめてしまう」というのは今に始まった事ではなく、1970年代に8mmフィルムで自主制作アニメーションを作っていた頃から、ずーっと続いている話である。 以来40年余、いまや私は「日本一古い、現役の自主制作アニメーション作家」である。「よく続きますねぇ、どうしてKotaniさんはアニメ作りを続けられるんですか。」と聞かれる事が時々ある。 要は、面白くてたまらないので、ずっと続けているだけなので、「僕はあまり才能はありませんが、アニメーションを作る事が好きになるという事に関しては、天才だと思います。」などと答えているのだが・・・ テレビで時々マラソン中継をやる。世界一流のランナーに続いて、一般市民ランナーの大群が道路一杯に走っている。大きな大会になると、参加者は「何万人」もいて、後ろの方のランナーになると、よーいドン、から、スタートライン通過まで何十分もかかるそうである。 昔は、「あんなにしんどい事をやるなんて、市民ランナーの方は偉いなぁ。偉い人がいっぱいいるなぁ。」と思っていた。 ところが、ある人に依ると、「激しい運動というものは、本来肉体に非常な苦痛を与えるものである。よって、運動すると、その苦痛を中和する物質が脳内に分泌されて、苦痛を和らげるのである。」だそうである。 そういえば、体育の時間もやっている時はしんどいが、終わった後しばらくはなにやら爽快な気分になっていたような気がする。部活帰りの学生生徒の皆さんがなにやらにこにこしているのも、しんどい練習から解放されたという事だけでなく、運動の苦痛がなくなって、中和物質だけがしばらく残っているせいではないのか。 なんだ。 人間だから、当然個人差がある。苦痛中和物質の少ない人は運動するとしんどいだけだからあまり運動しない、多い人は運動すればするほど気持ちよくなるのでますます運動する、というだけの事ではないのか。 とすると、あの大勢の市民ランナーの皆さんは、健康のため苦痛に耐えて運動にいそしむ立派な人たちではなく、苦痛中和物質の中毒患者なのではないか。 新聞記事などで、「死ぬときは、走りながら死にたい」と言っている人が時々いる。実際、レース中に死んでしまう人も時々いる。これは、人に依っては「治療」が要るのではないか。 もっとも、亡くなられる人の数は非常に少ないし、中毒で廃人になったという話も聞かないので、健保の対象になって「運動外来でクリック」というような事にはならないだろうが・・・ なんでこんな話を書いたのか、というと、アニメーションの作画にも同じような事があるのではないか、と思うからである。 アニメーター貧乏悲惨物語の中で、「アニメーターと乞食は三日やったらやめられない。」「この仕事はいくらやってもストレスがたまらない。」というアニメーターの発言が出てくる。 自分の作品制作でもそうだ。動画をどんどん描いて、机の右側に積んでいく。何十年もやっているので、その動画がどう動くかはだいたい判る。そのイメージを思い浮かべながら、次の動きを考えて、手を動かして次の動画を描いていく。 このプロセスをぐるぐる回していくと、たまに、肉体的快感を感じる事がある。本当に、たま、ではあるが。 極端に言うと、作る方の動画依存症である。前に、どこかの飲み会で、「私のアニメ制作中毒は、精神的依存のレベルなので、意思の力で止めようと思ったらやめられるんだ。」と言ったら、「Kotaniさんのアニメ中毒が治るはずがないでしょ。」と返されてしまった。  この動画依存症の「巨人」が、故・相原信洋氏ではないか。何しろ、若い頃は、昼間アニメ制作会社で仕事の動画を描き、家に帰ってから自分の作品の動画を描いていた、というのである。京都の大学の先生になって半ば京都住まいになった時に、「Kotani君、京都はいいよ。夜、「飲みにいきましょう」と誘いの電話がかかってこないから、いつまでも動画を描いていられるんだ。」とおっしゃっておられた。その後、函館に家を借りて、函館でも制作するようになったのは、京都でも「飲みにいきましょう」と誘う知り合いが増えたので、ゆっくり動画が描ける環境を無意識に欲されたのではないか、と最近思っている。後年、自分の個展に「OH! MY HAND」というタイトルを付け、「最近は、手が勝手に動くんです。」とおっしゃっておられた。 相原さんの作品を観た方はご存知と思うが、相原さんの作品は、画面全体にぎしっと絵が描いてあって、それが全部動くのである。すごい。すごいが、「なにもここまで描き込まなくても」と思うほど描き込んであり、しかも「繰り返し」がほとんどない。(少なくとも、私は観た記憶がない)動画の「源泉掛け流し」撮り放題だ。 また、相原さんは若い頃から、「君たちも作って発表しなさい。」と若い方にどんどん勧めていた。70年代から、亡くなられる直前までずっとだから、始めの頃に相原さんに出会った方は、最近は大学の先生とかになっている。(日本アニメーション学会会長の小出先生は、学生の頃、相原さんの上映会をきっかけの一つとして出来た「アニメーション80」のメンバーだった。)直接間接を合わせると、相原さんの弟子は膨大な数だろう。数えたわけではないが、今の日本の自主制作アニメ界の半分位は相原さんが作ったのではないかと思う。(ちなみに、残りの半分のまた半分位は川本喜八郎さんが作ったような気がする。) 相原さんは、1-2本作って作らなくなる人に「なんで君たちは作らないんだ!」と怒っていた。また、ある時に「17-8歳で始めるんだけど、23-4歳になるとみんなやめちゃうんだ」と怒っていた。「怒りのアイちゃん」とブログに書いた事があるが、晩年に助手を務められた方によると、「最後は、どうも「自分の方がおかしいらしい」と気付かれていたようです」との事である。 「おい、続くのは「体質」のせいか」と言われそうだ。 普通、なんでも「面白い! 楽しい!」と思えばいつまでもやっているし、「最近、面白くなくなったなぁ」と思えばやめてしまうだろう。 そして、私の場合、最初の「感動」がなかったのが一つの原因かもしれない。「なんで失敗したのか」と原因を調べて、「次こそは」ともう一回やってみた。するとなんとか「やや」まともなものが作れた。今と違ってネットであらゆる情報が入手できる状況ではないので、その後は本を読んだり、雑誌を見たり、イベント・テレビなどから「アニメ作り」についての知識をかき集めた。新しい知識が手に入ると、やってみた。うまく行く事もあるし、行かない事もあるが、ゲームをやっているようでこれが結構楽しい。 そして、中学2年で制作を始めて7年目の夏、大学2年で「相原信洋・実践アニメ塾」というものを受講した。これが人にアニメ作りを教えてもらった最初だ。その中で、「タップ割り」とか、自分なりに工夫した作画方法のいくつかが、意外とプロでも使われている手法と同じ事を知った。そして、まだ若かりし頃の相原さんから「やりましょう!」と言われたのである。アニメ好きの仲間にも出会った。仲間との活動は中々大変だったが、今にしてみれば面白かった。 その後「ネバネバ」という作品を作った時に、「動きを創る楽しさ」を発見する事が出来た。以来、「えーっ、演出ってこういう事だったの」「ほーっ、表現ってこういう事だったの」などと、最近の映像系の学生の皆さんが20歳位で学校で学ばれる事を、作り始めて何十年も経ってから始めて分かる、という事がいくつかあった。これが面白い! 普通、富士山に登る時は5合目までバスで行き、そこからテクテク登っていくそうだが、私の場合は一番下からテクテク歩いて登っているようだ。それはまた、普通の方とは違う風景も見えて楽しいかもしれない。今は、大体3合目か、4合目位か。まだ頂上は見えもしない。  「入り口が広くて、奥行きが深い」というのが、物事を学ぶのに良い事だ、とされている。アニメーションの入り口は、昔はとても狭かったが、今は広々と広がっている。だから、多くの方がどんどん入ってくるが、奥行きの深さはどうだろうか。「とてつもなく奥行きは深くて、果ては見えない。しかも左右に果てしなく広がっている。」というのが私の実感なのだが。 さて、アニメ作りの楽しさはいくつかあるが、「始めて動いた感動」はそのひとつだろう。しかし一番面白いのは、「動きを創る」事だと思う。 こつこつと少しずつ違った絵を沢山描くだけというのは、大変な手間がかかるだけで、なにやら「賽の河原」の石積みのようで、最初はいいかもしれないが、2-3回やるとしんどくなってきて当然かと思う。出来上がったものもぬめーっと動くだけである。 これが、ある程度「こう描いたらこう動く」という感覚がわかるようになって、さらに「自分でイメージした動きを創れる」ようになると、抜群に楽しくなる。 しかし、アニメを教える側の人にも、「アニメ作りは作る事自体がこんなに楽しいんだ!」という事が分かっている方が意外と少なく、「作っている間はしんどいが、完成した時の喜びは素晴らしい。」という認識の人が多いようだ。もっと多くの方にこの「作っている楽しさ」を知っていただきたいものだ。 おわりに 「アニメは、動くだけで面白い」「アニメーションは、動くだけで面白い。」と言われる。 先に述べた「相原信洋・実践アニメ塾」の後、講座を主催・企画した今泉さんに、「ある人(映像関係者)が、「アニメーションは動くだけで面白い。だけど、それが問題だ。」というような事を言っていた。」という話を聞いた。 要は、「コマ撮りをすれば絵が動いて面白い。だから、アニメーションをやる人の多くが、それ以上の事をやろうとしない。」という事だ。 今泉さんは個人実験映像の方、先ほどの発言もその関係の方と思う。 個人実験映像とは何か、というと、説明するととてつもなく長い話になる。普通の映画とどこが違うのか。 普通の映画は、スターが出て、美女が出て、話があって、ドラマがあって、出演者はしゃべって、バックに盛り上げる音楽が流れ、物語が終わると終わる。 個人実験映画は、スターは出ない。美女も普通は出ない。話とか、ドラマとかはなくてもかまわない。セリフもなくてもかまわない。音楽もなくてもいい。普通は物語がないから、話の終わりもない。 「映像」だけがある。 たとえば、延々と、「道」を撮ったり、「水面」を撮ったりした映像が延々と続いて終わる、普通の映画に慣れた人が「いつ話が始まるのかと思っていたら、そのまま終わった。何だったのか」という感想を述べたそうだが、それはそうだろう。 普通の映画でも、ただ「空」を撮ったり、「川の流れ」を撮ったりするシーンが続く事は勿論ある。「ああ、きれいだなぁ」と思っていると、そのうち物語が始まる。この「空」とか、「川の流れ」とかは、普通は映画のお話の本体部分ではなく、「飾り」である。 しかし、「そこだけでも「映像作品」として成り立つんじゃないの」というより、「そこだけで作った方が、より純粋に「映像作品」になるんじゃないの」という事で、個人実験映像は作り続けられてきた。 話も、スターもないから、純粋に「映像」の力だけでの勝負である。そういう所に、「アニメーション」が入り込んだらどうなるか。ただの「道」や「水面」をカメラの力だけで映像として成り立たせている「実写」に比べて、アニメーションは「絵が動く」だけで面白い。一歩リードだ。だけど、そこで「勝った、勝った」と喜んでしまって、そこで止まってはいけないだろう、といのが先ほどの方の発言の趣旨と思う。 「ピピアめふアニメ教室」では、奇数月には午前中に「子どもアニメ教室」をやっている。午後、大人向けの教室に来られた方に、「午前中の子ども達はこんなものを作りましたよ」と作品を見せると、皆さん、「わぁ、上手ですねぇ。」と驚く。  この子ども達、リピーターで来る子もいるが、大半が、その日、初めてアニメーションを作る子ども達である。年齢は3-10歳位、5-8歳位が多い。教室の最初に、前回の参加者が作った作品を「見本」で見せ、「こうやって作ります。」と、粘土をチョコチョコ動かしてコマ撮りして見せ、動く様子を見せるとほぼ全員が理解して、粘土でキャラクターを作り、チョコチョコ動かしてコマ撮りをする。以前はスタッフがコマ撮りのカメラ操作をしていたが、最近は、撮影も「リモコンはこう使います」と説明してやらせている。皆、ピッ、カチャンと自分でコマ撮りをしている。  過去の参加者で最年少は2歳半、さすがにコマ撮りは助けてあげないといけないが、「コマ撮りをするとものが動く」という事はちゃんと理解してアニメを作る。もっともおおむね4歳くらいまでは、キャラクターが「その形」をしておらず、「お話」もなくて、粘土でつくった「イモ」や「おせんべい」のようなものが画面の中をごろごろと動き回るだけだが、「出来た、出来た」と喜ぶ。 コマ撮りをして、動く映像を作るだけなら、三歳の子どもでも出来る。 お金も要らない。昔は8mmフィルムの機材を揃えるだけでも30万くらいかかったが、いまでは誰でも持っている「スマホ」に無料ソフトをインストールすれば、その日からコマ撮りが出来てすぐ結果が確認できる。 誰でもいつでも撮れるので、皆さんバンバンコマ撮りしてアニメを作り、結婚披露宴の出し物とかにもわりと普通に使われているそうである。なにしろ、「アニメは動くだけで面白い」のであるから、会場も沸く事であろう。アニメーション作りに親しむ人が増えて、実にめでたいことである。 しかし、ここで、「アニメーションなんて簡単だ。コマ撮りすれば動くじゃないか」と思われても困るのである。私が「ピアノなんて簡単だ。鍵盤を叩けば音が出るじゃないか」と言ったらどうだろうか。(確かに、パイオリンやトランペットはある程度練習しないと、音も出ないが・・・)「ほら、鍵盤を叩いて音が出せる。だから私はピアニストだ。」と言ったら、「それは違うだろう」と言われると思う。「せめて、何か一曲くらい弾いて見せてよ」 アニメーションと言うのは、絵でも人形でも、ちょっとずつ違った「画」を時間軸上に並べて動かして何かを表現する芸術である。「アニメーター」とは、ただきれいな絵を描いて、物語に沿って単純に動かすだけではなく、時間軸を使った「動き」自身で何かを表現できる存在で、アニメーション作家とは、その動きを使って映像作品を作る存在だと思う。カチャーノフの「ミトン」の女の子が子犬に見立てた手袋を手でなでるシーンは何回見ても息をのむほどの素晴らしさだし、アニメ百周年を迎えた日本でも、数多くのアニメーター達が「動き」の表現に挑戦し、日本独自のリミテッドアニメの表現を含め、アニメーション表現のフロンティアを開拓して来た。 世界に芸術表現手段は星の数ほどあるが、実在しない動きを作って何かを表現する芸術は「アニメーション」だけである。 あとがきここまで読んでいただければ判るように、私は、アニメーションでも映像でも、リアルな表現・力感や質感のある動きを好む。よって、この記事も、その好みが濃厚に反映された文章になっているかと思う。ご了解願いたい。(K.Kotani) ※ この文章は、2006年から2010年までに「ピピアめふアニメ教室」で「特別講座・動きの秘密シリーズ」として講義した内容と、2012年の日本アニメーション学会・第14回大会で「人間の視覚とアニメーション表現方法についての考察 伝統的表現手法の分析への試み」として発表した内容を元に、その後の知見を加えて執筆したものです。 |

|

|

|