古 事 記 と 野 鳥

~ 古事記 雑感 ~ 改訂版

古事記の森に分け入って、バードウォッチングを楽しんできました。

見つけた野鳥順に記録してきましたが、古事記順に並べ直して、伝承をより詳しく追加し 改訂版にしました。

(2024年10月1日)

ー目次ー

1.日本神話に、1番最初に出てくる鳥は何か?

国産み~神々産み~アマテラス関係 を終えて、出雲神話 に入ると登場

①ぬえ(トラツグミ)、きぎし(キジ)、かけ(ニワトリ)

②そにどり(カワセミ)

2.国譲り神話に 鳥が沢山登場

①キジ

②カリ、サギ、カワセミ、スズメ、キジ

3.国譲り終了の神話

・ウ

4.神武天皇の東遷

・カラス(八咫烏)

5.神武天皇とイスケヨリヒメ

①トビ

②チドリ、しとと(ホオジロ)

③神話の主たちの系図

6.第11代垂仁天皇の第1子 ホムチワケの項

①ククイ(白鳥)、オオタカ

②ククイの追跡経路について

7.第12代景行天皇 ヤマトタケルの死

・白鳥

8.第15代応神天皇(ホムタワケ)の項

①にほどり(カイツブリ)

②ノビル摘み 、ジュンサイ採り

9.第16代仁徳天皇の項

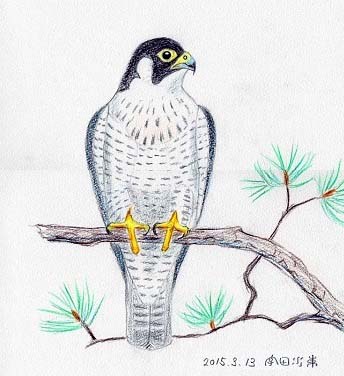

①サザキ(ミソサザイ)、ハヤブサ、ヒバリ

②カリ(ガン)

10.第21代雄略天皇の項

・ウズラ、セキレイ、スズメ

2014年12月29日(月)

池澤夏樹の新訳による「古事記」 (河出書房新社 2014年11月30日) を読み終わった。

延々と神名・人名が羅列される「系譜」も、何とか読む気持ちが生じた。

2015年02月15日(日)

日本神話には鳥が良く出てくる。

何が1番最初に出てくる鳥なのか? 熱燗を飲みながら古事記を読んでみた。

国産み~神々産み~アマテラス関係 を終えて、出雲神話 に入ると出て来る。

(1)上巻・ ヤチホコ(大国主)と ヌナカハヒメ の項で、 (P76~P78)

ヤチホコが、高志国( 越後)のヌナカハヒメ を妻にしようと出かけ、 ヌナカハヒメの家に着いて歌うなかで

①ぬえ(=トラツグミ)

②雉(きぎし=キジ)

③鶏 (かけ=ニワトリ) の順に出てくる。

その場面は ..

オオクニヌシ が ヌナカハヒメ への夜這いで、家の板戸をゆすぶっても返事がなく そのうちに ~略~

|

(遠い遠い高志国に やっと着いて)

・

太刀が緒も いまだ解かずて

襲をも いまだ解かね(ば)

嬢子の寝すや板戸を

押そぶらい 我が立てせれば

引きこづらい 我が立てせれば

青山に ヌエ は鳴きぬ

さ野つ鳥 雉 (きぎし)はとよむ

庭つ鳥 鶏 (かけ)は鳴く

慨(うれた)くも 鳴くなる鳥か

~略~ |

太刀の緒も 解かないうちに

被り物も まだ脱がないうちに

乙女の寝る家の 板戸の前に立って

押し揺すぶっても

立って何度引いても

(返事はない、そのうちに)

青々と茂った山で トラツグミ は鳴くし

野原では キジ が大声を出すし

庭の鳥である ニワトリ まで鳴きだした。

いまいましくも鳴く鳥どもだ

|

神様が夜這い失敗で 焦る気持ちが 可笑しい(*^^*)

|

|

日本神話の最初に出てくる

ぬえ (トラツグミ)

(←葛西臨海公園にて) |

|

|

|

(2)次は、ヤチホコ(大国主)と スセリビメ (素戔嗚の娘)の歌の中で (P81~P85)

④そにどり (=カワセミ) )だった。

これは、ヤチホコ (オオクニヌシ) が スセリビメ の嫉妬が強いのに閉口して、

しばらく出雲を離れて倭国(やまとのくに)に行こうと考え、衣装を調え、馬に乗ろうとして歌うには..

|

|

|

~略~

そに鳥の青き御衣を

まつぶさに 取り装ひ

~略~

(← 善福寺川・和田堀にて)

|

カワセミのように青い衣装を

きちんと身にまとって

|

|

|

|

カワセミは神話の世界でも目立つ鳥。

妃のスセリビメは、大きな盃を高く持って、馬に乗ろうとする夫に 共寝をしようと誘惑の歌(ー略すー)を歌って、盃を交わして仲を固めた。

それ以降、オオクニヌシは出雲に長くとどまった。

2015年02月16日(月)

昨夜古事記に最初に出てくる鳥を呟いたが、高天原の固有種もいるようだ(笑)

『アマテラスはスサノオの所業を見て、天の岩屋戸に入って中から戸を閉じ、隠ってしまった。

~略~ 常世の 長鳴鳥 を集めて鳴かせ、~略~ 』 (P58)

特別な鶏のようだ。

2020年04月27日(月)

出雲神話を経て、国譲り神話に入ると、また 鳥が沢山登場する。 (P94 ~ P98)

アマテラスは、豊葦原水穂国(とよあしはらみずほのくに)を我が子に治めさせようと、国譲りの使者(アメのホヒのカミ)を送ったが3年経ても報告が無かった。

次に、アメワカヒコ(天若日子)を遣わしたが、(オホクニヌシの娘のシタテルヒメを妻として)8年経ても報告が無かった。

|

|

そこでアマテラスは 雉の鳴女(ナキメ)に、「これから下界に行って、アメワカヒコに

『おまえを葦原中つ国にやったのはそこの乱暴な神々どもを説得、服従させるためであった。

なぜに八年もたったのに戻って報告をしないのか』 と 聞いてこい」 と命じた。

雉のナキメは、天から降って、アメワカヒコの家の門の前にある桂の木にとまり、

神から預かってきた問いを そのまま間違いなく繰り返した。

すると、アメのサグメという女がこれを聞いて、

「嫌な声の鳥です。射殺しましょう。」 と アメワカヒコをそそのかした。

アメワカヒコは、天の神から授かった弓矢でキジを射殺したが、矢はキジの胸を貫き通し、

逆さまに飛んで行き、アマテラスとタカギのところに届いた。

タカギのカミが、その矢を もと来た穴から投げ返したところアメワカヒコの胸に当たり死んだ。

|

|

(↑手賀沼にて) |

|

「還り矢は当たる」、「雉の使いは行きっぱなし」 という諺もここから生まれた。

天にいたアメワカヒコの父神は、下界に降りて嘆き悲しみ、葬儀用の仮小屋を建てて、

『河にいるカリ(雁)に 死者に捧げる食べ物を持って 頭をかしげて歩く役を与え、サギ(鷺)には箒を持たせ、

カワセミ(翡翠)には調理を任せ、スズメ(雀)に うすを搗かせ、キジ(雉)には大声で哭く係を与えて、

八日八夜にわたる葬儀の音曲を行った。』

このあと、アマテラスは「いったいどの神を遣わせばうまくいくのか」と尋ねると、オモイカネと他の神々はタケミカヅチを推薦した。

そこで タケミカヅチに アメノトリフネを同行させ、出雲の稲那佐の浜に降り、オオクニヌシに国譲りを迫った。

息子のコトシロヌシとタケミナカタが同意すれば、とで、不同意のタケミナカタを信濃の諏訪まで追いつめ降参させ、国譲りは完成する。

2024年11月06日(水)

国譲り終了の神話で、料理人が 鵜 に化けるシーンが登場する。 (P104 ~ P105)

オホクニヌシは、二人の息子(コトシロヌシとタケミナカタ)が国譲りに同意したので、

最後に、自分が住む場所として(天皇の住まい同様に)立派な御殿を建ててもらえれば隠棲します。と言った。

タケミカヅチは、出雲の国の多芸志(タギシ)の小浜にオホクニヌシの為の立派な殿舎を建てて祀った。

|

|

そして水戸の神の孫である 櫛八玉神(クシヤタマのカミ)を調理人に任命し、ご馳走を調えさせた。

櫛八玉神はお祝いの言葉を唱え、鵜 に化けて海に潜り、海底の赤い土を咥えて戻り、沢山の器を作った。

また海藻の茎を刈って火切りの臼と杵を作って火をおこして、タケミカヅチに言うことには

「この火で、天に煙が届き煤が沢山溜まり、竈の下が岩のように固くなるまで絶えず火をもやして、

延縄を海中に長く伸ばして釣りをする漁師に、大きなスズキを沢山釣り上げさせ、

竹の台がたわむばかりに積み上げて、魚料理を奉りましょう」と言った。

(←東京港野鳥公園にて) |

タケミカヅチは天に戻って、葦原中つ国を、命令のままに平和裏に平定したと報告した。

※この櫛八玉神が、葦原中つ国に登場する、初めてのシェフである。スズキの魚料理が初めて登場する料理である。

2024年09月07日

高天原から下界に遣わされた鳥には、 雉の鳴女(ナキメ)の他に、カラスの八咫烏(ヤタガラス) がいる。

中巻 神武天皇 の東遷のなかで、 (P130~132)

紀州に上陸したカムヤマトイワレヒコやその軍勢は、熊野の山中で、熊の毒気にあたって皆気を失った。

この時、高倉下(タカクラジ)という男が、一振りの剣(注1)を献上したら、眠っていたイワレヒコは目覚め、剣を受け取ると熊野の荒ぶる神たちは切り倒された。

タカクラジが言うには、「夢の中にアマテラスとタカギが出てきて、(国譲りをオオクニヌシに迫った)タケミカヅチに、 ”葦原の中つ国が騒々しいようだ。

私の子供たちも病を得て難儀してるようだから、降りて行ってなんとかしろ”。というと、タケミカヅチは、”私が降りなくとも、この剣を降ろせば済む”

と、

タカクラジの倉の屋根に穴をあけて剣を落とした。」と。 目覚めると、その剣があったので持参しました、と語った。

|

|

そして、タカギが カムヤマトイワレヒコに 諭して言うには

「天つ神の子らよ、この先には荒ぶる神が うじゃうじゃ居るので行ってはいけない。

天から八咫烏(大きなカラス)を送るから、八咫烏が導く通り その後を追って進みなさい」 と。

言われた通り、八咫烏の後を追っていくと、吉野川の河口に至った。

※咫は親指と中指を広げた長さ(約18cm)で、八咫は144cm。

カラス長は56cmなので 約2.5倍 になるが、ここでいう八咫は単に「大きい」という意味。

※三本足の八咫烏像は、後世に、前漢「淮南子」の神話のキメラの三足烏と混同されたもの。

記紀では八咫烏は正常な二本足。鳥絵を描く者として、中国の三本足カラスは異常で気味悪い。

|

注1:佐士布都神(サジフツのカミ)、別名 甕布都神(ミカフツのカミ)、別名 布都御魂(フツのミタマ)という。今は石上神宮にある。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

|

|

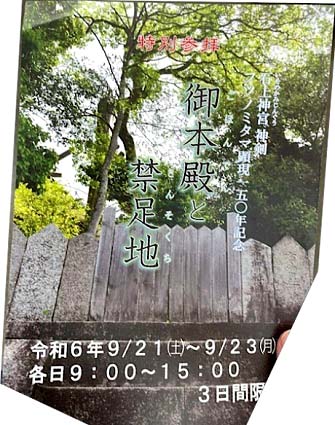

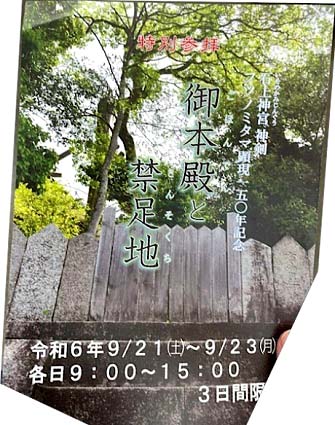

タケミカヅチの神剣・布都御魂は、

崇神7年(248年)物部氏第6代・伊香色雄命に託され 石上神宮に収められます。

石上神宮の「禁足地」に埋蔵されているという伝承がありました。

1874(明治7)年8月、大宮司が国の許可を得て調査し、伝承通り布都御魂を発見しました。

2024年8月が顕現150年を迎え、「禁足地」は、顕現150年記念 特別参拝が行われました。

|

2015年05月04日(月)

中巻 神武天皇とイスケヨリヒメ (P142~145)

大和に入ったカムヤマトイワレヒコは、金色の鵄(トビ)の助けを受け、土地の豪族ナガスネヒコを倒し、ヤマトを統一します。

そして、皇后を決めて 神武天皇として 即位することにします。そのため、三輪山の神の子といわれるイスケヨリヒメを訪ねます。

△△△△

イワレヒコは、神の子 イスケヨリヒメ に会いに行き、高佐士野(たかさじの)で遊んでいる7人の乙女の中で見つけ、オホクメに 仕えるように伝えさせます。

イスケヨリヒメは オホクメの大きな目 をみて歌って問うには

『あめつつ 千鳥 ま 鵐( しとと=ホオジロ) などさける利目(とめ)』と。 (訳)あめどり・つつどり・チドリ・ホオジロのように、なんで裂けた大きな目なの。

オホクメが答えて歌うには―

『おとめに ただに逢はむと 我がさける利目』 (お嬢さんにまっすぐ会おうと、それで私の裂けた大きな目。)

と歌った。

乙女は「お仕えしましょう」と答えた。

イスケヨリヒメの家は、三輪山の山百合が沢山ある佐井川の上にあった。

天皇はイスケヨリヒメの家に行って、一夜共に寝た(※1)。

神武天皇はイスケヨリヒメを大后とした。

(※1)一夜共に寝た。 聖婚であり儀式である。

|

|

|

|

オオクメの目が、コチドリの目のようだと凄いw

(↑東京港野鳥公園にて)

|

オオクメの顔が、ホオジロの模様のようだと凄いw

しととの顔は、顔に入れ墨をする黥面に似ている

(↑軽井沢にて)

|

神武天皇にみそめられ大后(おおきさき)になった イスケヨリヒメ が産んだ子の一人が 神八井耳命で、

千葉県袖ケ浦市の飽富神社を創祀したと伝えられている。

~~~~~~~~~~~~~~~

<解説>

神武天皇は、ニギハヤヒの降臨した大和を目指して日向を出て大和に入った。

神武天皇の東遷について、古事記は、「高千穂宮で東遷の相談をする」、とだけですが、

日本書紀では、東征会議を開き、『東の方に良い土地があり、青い山が取り巻いている。

その中に天の磐舟に乗って降臨した饒速日という者がいる。そこに行って都をつくろう。』と、記しています。

そして神の子イスケヨリヒメと結婚することで(婿入りによって)で、ニギハヤヒの国を継いで この国を治めることになった。

神話の主たちの系図 (「古代史の復元」から)

(饒速日尊)

大物主神━━事代主命━┓┏奇日方天日方━━━飯肩巣見━━建甕尻━━豊御気主━建飯賀田須━━━大田田根子

┣┫(神の子)

賀茂健角身命━━活玉依姫━┛┗媛蹈鞴五十鈴媛┓

┣━神八井耳━・・

日向津姫┓ ┣━綏靖天皇━・・孝元天皇━開化天皇━崇神天皇━垂仁天皇━景行天皇━X━X━応神天皇━仁徳天皇━

┣━茅草葺不合尊━神武天皇━━┛

高皇産霊神┛

(大山祇命)

※活玉依姫(いくたまよりひめ)=勢夜陀多良媛(せやだたらひめ) その娘の 媛蹈鞴五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)=伊須気依媛(いすけよりひめ)

事代主命=玉櫛彦命 奇日方天日方=賀茂別雷命 賀茂健角身命(八咫烏)=陶津耳命=三島溝杭耳命 と考える

~~~~~~~~~~~~~~~

注1

オオクメは、目を引き立てるように入れ墨(鯨面)をしていたと考えられる。

後の時代の魏志倭人伝には、(九州の)倭人―特に海人は、鯨面文身(顔の入れ墨、身体の入れ墨)とある。

それを遡ると、九州の武人には鯨面の習慣があり、神武天皇に従い東征した久米一族は、鯨面をしていたと考えられる

古墳時代に入り、武人埴輪に顔に縦の入れ墨が多くみられるのは、その習慣が大和から各地に普及したからであろう。

2024年9月24日

古事記に「オオタカ」は出てこないかと探したら、オオタカという人名が登場しました。

中巻

第11代 垂仁天皇の第1子 ホムチワケの項 (P190~194)

垂仁天皇の最愛の皇后サホビメは、兄・サホビコの乱で、生まれたばかしの皇子を残して兄と共に自決します。

この皇子・ホムチワケ(本牟智別王)は、成人になっても口がきけません。天皇はいろいろと手を尽くします。

|

|

あるとき、高い空を飛ぶククイ(鵠:ハクチョウ)を見て初めてカタコトを口にします。

天皇は、さっそく、山辺大鷹(ヤマベ ノ オオタカ)という者に、「あの鳥をとって来い」といいつけます。

大鷹はその鳥のあとを追って、紀伊国、播磨国、因幡国、丹波国、但馬国をかけまわった後、東の方へまわって、

近江国、美濃国、尾張国を通て信濃国、とうとう越後国迄行き、やっと和那美という港で網を張って捕り、

持ち帰って献上します。だからそこには和那美(わなみ)の水門(みなと)という地名が付きます。

しかし ホムチワケはこれを見ても喋らなかった。

(⇒追記)

(←善福寺川緑地公園にて)

|

後半で、この祟りは出雲の大神のなすこととわかり、色々なエピソードを交えて ホムチワケは出雲に行き、出雲の大神を拝み終え、

やっと言葉を話すようになります。 垂仁天皇はその返礼として、出雲にオオクニヌシの神殿を建てます。また、鳥取部、鳥甘部を定めます。

※ホムチワケは 次の天皇になれませんでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~

出雲の神は、天孫族の天皇たちが、出雲の神を祀ることを怠ると、祟り・禍いをもたらします。

・第10代 崇神天皇の御代には、人民の間に疫病を流行らせました。

・第11代 垂仁天皇の御代には、第1子のホムチワケから言葉を発することを奪います。

どちらも、出雲の神が祀られることで祟りは収束します。

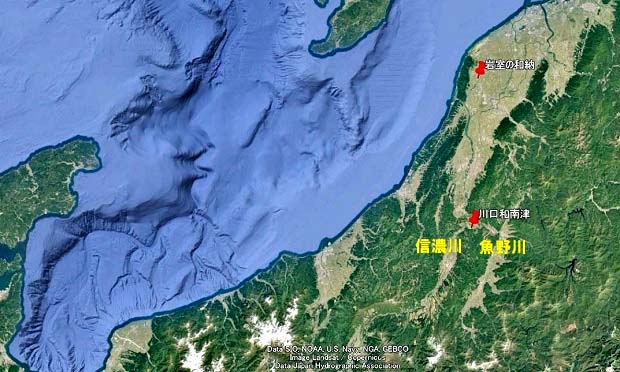

追記: 白鳥の追跡経路について 2025年12月17日

詳細に記された白鳥の追跡経路には どのような意味があるのか? 気になりましたが、意味は見つかりませんでした。

現在、越後国の【和那美の水門】の候補地は二つ在ります。

①新潟県新潟市西蒲区岩室の和納地区

JR岩室駅そばの小学校は和納(わなみ)小学校です。

②新潟県長岡市川口和南津(わなづ)

古代では海は内陸まで入り込んでおり、川口は信濃川と魚野川が合流し、その海に注ぐ河口であり、和南津の津は海港を意味するとの説があります。

「日本書紀」では、

ククイ(白鳥)を追いかける経路は無く、追いかけた者が鳥取造の祖「天湯河板拳(あめのゆかわたな)であり、

白鳥は ①出雲で捕らえたとも、 ②但馬で捕らえたとも記されています。

①出雲の候補地では、「新撰姓氏録」の鳥取連の項目に「出雲国宇夜江に詣で、白鳥を捕らえ献上した」という記事があるそうです。

②但馬の候補地では、円山川沿いの兵庫県養父市八鹿町下網場にある「和奈美神社」が挙げられています。

和奈美とは、「罠網」のことで、鎮座地名・網場(なんば)はこの故事に由来すると。

③その他、(鳥取部を率いる有力豪族が居た)「鳥取」では、

因幡国八頭郡(鳥取市河原町和奈見)の千代川沿いにある都波奈弥神社が、和奈見という地名の集落に祀られています。

少し上流の対岸の集落は「用瀬町鷹狩」(JR因美線鷹狩駅)で、古代の鷹狩の狩場であったと思われます。

|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

垂仁天皇は、鳥取部・鳥甘部を定めた、とあり、白鳥の追跡経路は このことに関係がある、という前提で再考してみました。

古代、鳥の羽は、矢羽や装飾品(甲冑や旗)、暖房用の羽毛として、また肉は食用として非常に重要視されていました。

また白鳥はその美しい姿から、観賞用として豪族・王族に珍重されていたのでしょう。

新たに定められた鳥取部の役目は、主に河口や湖沼に飛来する水鳥(白鳥や鴨や雁などの冬の渡り鳥)を捕獲して、朝廷に収めることと思われます。

鳥の捕獲には、それぞれの鳥の習性を熟知し、特別な技術を必要とするため、専門的な職業集団だったと考えられます。

現在の鳥取県東部(因幡国)に、鳥取部を率いる有力な豪族が住んでいたため「鳥取」という地名が生じたと言われてます。

実際の捕獲には、鳥取以外の広域な地域に赴いて(別の豪族が支配する土地の)湖沼などで捕獲作業をしなければなりません。

そのため、鳥取部の捕獲人(鳥取師)には、朝廷から捕獲の免状が出され、許可された土地の湖沼などで水鳥を捕獲していたと推測します。

その許可された地域が、追跡経路に登場する国々では、というのが私の仮説です。

これは木地師に似ています。木地師は、文徳天皇の第一皇子・惟喬親王を起源とし、明治までは帝から全国どこの山にでも入ることを許されていました。

更に、鳥取師の捕獲作業は冬場が中心です。通常はコメ作りをしていて、農閑期になって酒造りに出稼ぎに行く杜氏にも似てるように感じます。

まとめますと、ククイ(白鳥)の追跡経路に登場した国々は、

〇垂仁天皇の鳥取部の設置により、

・配下の役所などが置かれていた国々であり、

・その土地の湖沼などで鳥取師が水鳥を捕獲していた国々であり、

・捕獲した水鳥などが朝廷に献上されていた国々、と考えられます。

2015年06月14日(日)

中巻

第12代景行天皇 ヤマトタケルの死 (P212~221)

昨日、病院の待合室で NHK 「キッチンが行く」 を見てた。

シェフ同行の最古の記録は、古事記にある。

ヤマトタケルの物語の最後に、

ナナツカハギ(七拳脛) という者が 賄い方で遠征の旅に同行していた、と出てくる。

同行したシェフの名が出てくるので驚く。

更に驚くのがその登場の仕方なのだ。

|

|

ヤマトタケルは、伊吹山で病を得て、

能褒野(のぼの)で亡くなる。 (311年)

(←伊吹山頂にて)

|

|

|

|

そこに御陵を造るが、魂が白い千鳥となって飛びたち、

河内の志畿に降りたので白鳥の御陵を造る。

”それでも魂はそこからまた飛び立って天に向かって飛んで行ってしまった”、

で、物語は結ばれるが、

その次に ナナツカハギが賄い方だった、と登場するのだ。

天皇の料理人 という番組があるが、ヤマトタケルは日継皇子であり、ナナツカハギ(七拳脛)はその料理人、

ということは 皇太子の料理人 だったのだなぁ

2023年11月22日 (水)

NHK大河ドラマ「どうする家康」と 越前ガニ

14回「金ヶ崎」で、朝倉攻めで信長に従い、敦賀の金ヶ崎城の宴会で名物「越前ガニ」が出てきました。

|

|

三河侍たちは初めて見るカニが大きく、足が長いのを気味悪がって、

こんな足長のカニ食べられるものか、と騒ぎ立てるシーンが可笑しくて笑いました。

三河侍が如何に世間知らずか、が一発で表現されてました。

|

中巻

第15代応神天皇(ホムタワケ) の項に、在の豪族が越前ガニを出してもてなし、それを天皇が歌う情景が出てきます。 (P244~P247)

天皇が近江の国に行ったとき、宇治の木幡の村の分かれ道で美しい娘に出会います。

帰りにその娘の家で宴会を催し、娘(矢河枝媛:やかわえひめ)に大盃を持たせたまま、天皇が歌に詠むには

この蟹や 何処の蟹 食卓のこの蟹は、どこから来た蟹か。

百伝ふ 角鹿(つるが)の蟹 はるか遠い敦賀から来た蟹。

横去らふ 何処に到る 横歩きしてどこへ行くつもりだ。

伊知遅島 美島に著き 伊知遅島と美島を通って、

鳰鳥(にほどり)の 潜き息づき カイツブリみたいに潜ったり息をしたり、

しなだゆふ 佐佐那美路を (しなだゆふ)佐佐那美の道を、

すくすくと 我が行ませばや 俺さまがどんどん進んでゆくと、

木幡の道に 遭はしし嬢子 木幡の道で娘に出会った。

(略)

|

|

カイツブリ

(善福寺川・和田堀にて) |

矢河枝媛は、応神天皇の后になります。二人の間に八田皇女が生まれます。後に仁徳天皇の皇后になります。

仁徳天皇の皇后は(葛城襲津彦の娘の)磐之姫で、天皇は八田皇女を妃に迎えたいが皇后は承知しません。

あるとき、皇后は豊楽(とよのあかり)の宴を開こうと、器にする(御綱)柏(注)の葉を採りに木の国に行きました。

その隙に天皇は、八田皇女を宮中に入れてしまいます。

帰途、難波津の港でそのことを知った皇后は大いに怒り、御綱柏を全て海に捨てて、宮廷には戻らず そのまま山城の筒城宮に別居します。

八田皇女は、磐之姫が亡くなってから皇后になりました。

ホムタワケの天皇は、享年130。(甲午の年の9月9日に亡くなった。)

御陵は川内の国、恵賀(えが)の裳伏(もふし)の岡にある。

→応神天皇は巨大なご陵(誉田山古墳、墳丘長:425m、日本第2位)に埋葬されますが、その場所は 巨大な三角形の設計原理 で求められました。

(注)御綱柏は、複数の柏の葉を「綱」のように繋ぎ合わせたり、束ねたりしたものを指し、宮中の宴や神事などで用いられました。

また、葛城氏の(紋様のような)シンボルとして知られています。

【追 記】

鳰鳥(にほどり=カイツブリ)は、古事記によく登場します。有名なのは次の忍熊王の歌です。 P235

九州から帰還して来た神功皇后と皇子(ホムタワケ:後の応神天皇)は、香坂王・忍熊王の兄弟(応神天皇の異母兄)と天下分け目の合戦を行います。

忍熊王は伊佐比宿禰、皇子は建振熊命 をそれぞれ将軍として相戦いましたが、忍熊王は敗れ、琵琶湖に追い詰められます。

将軍伊佐比と船に乗って出た湖の上で、忍熊王が歌っていう事には

いざ吾君 振熊が さあ、おまえ、振熊の手にかかって

痛手負はずは 鳰鳥の 痛い思いをするより

淡海の海に 潜(かづ)きせなわ いっそカイツブリのように近江の海に潜ろう

そう歌って、二人とも水に入って死にました。

△△△△

【追 記 2】

万葉集では、鳰鳥(にほどり)は(武蔵・下総の)葛飾(かずしか)の枕詞になります。

【 にほ鳥の 葛飾早稲を 饗すとも その愛しきを 外に立てめやも 】 巻第14 作者未詳 東歌

意味:葛飾の早稲を神に捧げる新嘗祭の夜であっても、愛しいあの人を外に立たせておくことなどできない。

・(鳰鳥の)潜るという意味の「かずく」から、葛飾(かずしか)が掛けられ、鳰鳥の葛飾と、鳰鳥が葛飾の枕詞になります。

・贄す(にえす)は、最初の収穫米を神に供える新嘗祭のこと

新嘗祭で神を祭るのは未婚の娘の役目とされ、家を清浄にし、家族でも家の内に入れるのを禁じたといいます。

そこへ恋人が忍んでやって来たので、禁忌を犯すことになっても、空しく外に立たしておかれようか、と言っています。

2015年04月06日(月)

春だなぁ。

山菜売り場で、のびる(野蒜)があった。

|

|

|

|

|

|

中巻

第15代応神天皇(367年~397年)の項に ノビル摘み 、ジュンサイ採り の歌がある。 (P248~P250)

天皇は、日向の髪長媛が美しいとの評判で召したが、難波津に出迎えた皇子のオオサザキが一目ぼれし、自分の后にしたいと大臣のタケウチに頼んで天皇に伝えた。

豊楽(とよのあかり)の宴で、天皇はカミナガヒメに 柏の葉に盛った酒を 太子に供させて 歌を詠んだ。 (オオサザキは後の仁徳天皇)

いざ子ども 野蒜摘みに

蒜摘みに 我が行く道の

香ぐはし 花橘は

上枝は鳥居枯らし

下枝は 人取り枯らし

三つ栗の 中つ枝の

ほつもり 赤ら乙女を

いざささば 良らしな

また詠んで歌うには

|

水たまる 依網(よさみ)の池の

堰杭打ちが 刺しける知らに

蓴(ぬなは)繰り 延へけく知らに

我が心しぞ いや愚にして 今ぞ悔しき |

依網の池の杭打ちが 己のものと言っていたのを知らず

蓴菜取りが手を伸ばして その蓴菜を取ろうとしていたのを知らず

俺の心はまったくバカだった、と思うと悔しいことよ

|

(注)蓴(ぬなは)=蓴菜(ジュンサイ)

と自嘲気味の歌で ヒメを賜った。

※この宴には、ノビル や ジュンサイ が卓上に出ていたのでしょう。

※秋田県の能代で、森岳のジュンサイ沼(上の写真)を見て、水草のジュンサイの芽を食べ、あまりの珍味に土産に買った経験があります。

こんな古代から 美味しい食材として好まれていた とは(古事記を読むまで)知りませんでした。

2021年9月2日(木)

下巻

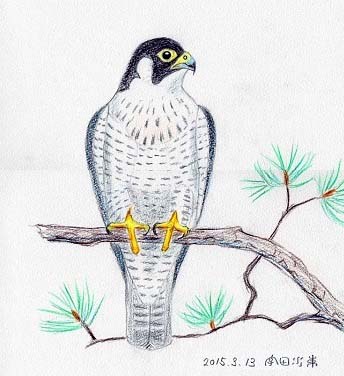

第16代 仁徳天皇(オホサザキ: 397年~427年)の項に ハヤブサ、ヒバリ、ミソサザイ が出て来る。 (P288~P289)

注:サザキは今でいうミソサザイ

天皇は、女鳥王(メドリのミコ)を妻にと思い、異母弟の速総別王(ハヤブサ・ワケのミコ)を使者として送るが、

メドリは、先に召された姉が大后(磐之姫)の嫉妬で后になれなかったので、断り、使者のハヤブサワケの妻になりたい

と言って二人は夫婦になった。

ハヤブサワケは天皇のところに報告に戻らなかった。

天皇がメドリのもとに訪れた時、彼女は機に向かって織物を織っていた。

”それは誰のための布か”、と問うたら、メドリが答えて歌うには

高行くや ハヤブサワケの 御襲料(みおすひがね) (高く飛ぶハヤブサの衣装のための布)

天皇は事情を知って宮廷に戻った。

夫のハヤブサワケが戻ったとき、妻のメドリが歌うには

|

雲雀は天に翔る 高行くや 速総別 雀(さざき)取らさね

|

ヒバリは天高く飛びます。

同じように高く飛ぶハヤブサさん、サザキなど捕ってしまったら。

|

と、謀反をけしかける歌だった。

天皇はこの歌を聞いて、二人を殺そうと兵を出した。

|

|

速総別王と女鳥王は逃げて、倉椅山(くらはしやま=桜井市音羽山)に登った。

そこでハヤブサワケが歌って言うには

梯立(はしたて)の 倉椅山を 険(さが)しみと : 立てた梯子を登るように険しい倉椅山

岩かきかねて 我が手取らすも : 岩を登りかねて、君は私の手にすがる。

そこから更に先に伊勢に向かって逃げ、宇陀の曽爾まで行ったところで殺された。

(←ハヤブサ 谷口高司「鳥絵塾」で)

|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

|

|

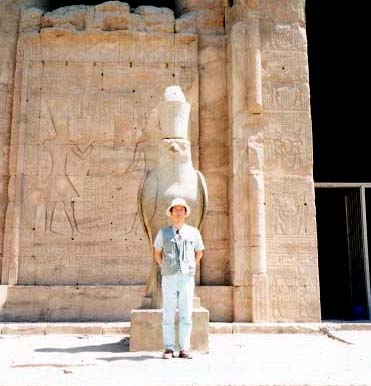

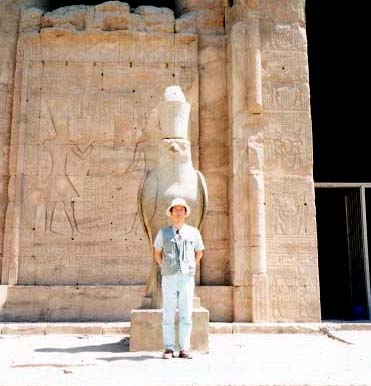

ハヤブサは空高くから急降下で獲物を捕らえるので目立つ猛禽です。

古代エジプトでは、ハヤブサは「ホルス神」として、

ジャッカルの「アヌビス神」と共に 「太陽神オシリス」に仕える重要な神でした。

ナイル川をアスワンから下って、エドフの巨大なホルス神殿を訪れたことがあります。

←エドフのホルス神殿(中庭、第1列柱室入口の)ホルス像の前で

|

2025年10月31日(金) 追記

仁徳天皇の時代に 一風変わった記事が登場します。 (P202)

あるとき、豊楽(とよのあかり)の宴を開こうと(淀川河口の)日女島に行った時、この島で雁(かり)が卵を生んだ。

そこでタケウチを呼んで、雁が卵を生むことについて歌で下問した。

たまきはる 内の朝臣

汝こそは 世の長人

そらみつ 倭の国に 雁卵生(かりこむ)と聞くや

|

|

するとタケウチも歌で返事し

高光る 日の御子

諾(うべ)しこそ 問いたまへ

まこそに 問いたまへ

吾こそは 世の長人

そらみつ 倭の国に

雁卵生と 未だ聞かず

(←雁(カリ、ガン) 谷口高司「鳥絵塾」で)

|

雁が卵を生むとは聞いたことがありません、と言って、琴を借りて歌って言うには

汝が御子や ついに知らむと 雁は卵生(こむ)らし あなたの御子が末永くこの国を治めると伝えるために、雁は卵を生んだのでしょう。

と歌った。

これは本岐歌の片歌である。

※雁(かり、がん)は、カモ目カモ科ガン亜科の水鳥のうち、カモより大きくハクチョウより小さい一群の総称。

冬の渡り鳥で、晩秋に北方から渡来し、翌春に北の繁殖地へ帰っていきます。

2020年6月1日(月) 追記

下巻

第21代 雄略天皇(ワカタケル: 463年~486年)の項に 宴会での歌に再び鳥たちが出て来る。 (P337~P340)

天皇が長谷で新嘗の儀式を終え、槻(ケヤキ)の大木の下で、豊楽(とよのあかり)の宴を開いた時、

三重の采女が大盃を捧げて運んだ来て、その盃の上にケヤキの葉が落ちたが 采女は気づかず天皇に大盃を差し出した。

天皇は酒に浮いた葉を見て、采女の首に刃を当てて殺そうとした時、

采女が天皇に向かって「殺さないでください。申し上げたいことがあります。」と言って 歌った。

歌は(略するが)、大木の枝から葉が落ちるさまを、古の「水こおろこおろ」の場面(大地創造)のめでたさとして歌い、赦された。

次に大后が(略するが)、日の御子にこそ御酒を差し上げなさい、と、こういうことです。と歌い。

そして天皇が歌って言うにはー

|

ももしきの 大宮人は

鶉鳥 領巾(ひれ)取り懸けて

鶺鴒(まなばしら=せきれい) 尾行き合え

庭雀 うずすまり居て

今日もかも 酒水漬くらし

高光る 日の宮人

事の 語言も 是をば

と歌った。 |

(ももしきの)宮廷に仕える者たちよ、

ウズラが肩にスカーフを掛けているのを真似て

セキレイが尾を交わすのを真似て

またスズメが蹲るのを真似て

今日ばかりは酒に浸るまで飲みに飲んで

輝く日の御子を讃えよう。

と、まあ、こういうことだ。

|

この三つの歌は天語歌(あまがたりうた:宴会で舞を伴う賑やかな歌)である。

|

|

|

|

ハクセキレイ (善福寺川にて) |

キセキレイ (善福寺川にて) |

2015年08月04日(火)

古事記を読んでいると、これは権威の継承を絶やさないための書、ということを感じる。

中巻からは、神武天皇を始祖とする歴代天皇の血統が中心。

(例外はあるが) その天皇が在位中に 「何を為したか」 は編者の関心外で、誰々の娘の誰々に産ませた子が誰々...で、誰が皇位を継いだ、と、延々と続く

事件も皇位継承にからんだものが多い。

古事記は、皇統に全精力が費やされている。

倭国の最大関心事は、列島に統一国家が成立したことの重要性と、そこで成立した権威の継承だ。

そして、結果的に、今125代(平成天皇)に至っている。

TOPへ戻る 2015年8月8日 記

参考: 私の歴史年表

「古事記物語」 鈴木三重吉:青空文庫