魔法都市日記(41)

4月はマジック関係以外のイベントや展覧会にはよく行った。それを全部紹介していると「魔法都市日記」のタイトルからはだいぶはずれてしまうので、一部だけ紹介させていただくことにする。4月末から5月はじめのゴールデンウィークは逆にマジック三昧であったので、それは次回の「魔法都市日記」や、「ショー&レクチャー」に順次紹介していくつもりである。

某月某日

天王寺にある大阪市立美術館で「フェルメール展」が開催されている。(2000年4月4日(火)−7月2日(日))

JRの大阪環状線・天王寺駅から徒歩で10分程度のところにあり、すぐそばには天王寺動物園、通天閣、電気街の日本橋などもある。最近ではフェスティバルゲートという新しい遊園地もできているが、ある意味、このあたりは大阪の中でも、最も大阪らしい場所といえるかも知れない。いまでも「戦後」の匂いが残っている。

ひさしぶりにこの近辺を歩いてみると、昔は見かけなかった青いビニールシートの店が目につく。天王寺駅から美術館までの徒歩10分程度の間にも、10軒くらいはあっただろう。どの店も路上に大きなスピーカーを出し、「カラオケ1曲200円」の看板を出していた。これが噂の「青空カラオケ」なのか。

このようなものがあるとは聞いていたが、こんなに数多く並んでいるとは思ってもいなかった。元々は公園の中でラジカセを持ち込み、毎日宴会をやっている人たちが公園から閉め出されて、それがもとでこのような店ができたらしい。協定があるのか、どこの店も1曲200円で、店と店の間隔も2、30メートルあいている。すぐ隣に並んでいると、防音装置もないのだから、声の大きい方が勝ちとなり、トラブルも出るから一定の間隔をあけているのだろう。

どこの店も同じようなものだから差はないと思うのに、それでも繁盛している店とそうでない店がある。はやっている店は店主らしいおばさんやおじさんが司会をしてくれ、出だしのところまで手拍子を打ってくれたりして盛り上げてくれる。このようなちょっとしたことで商売というのは差がつくものなのだろう。

美術館でフェルメールの絵を見て感動し、一歩外へ出るとボリュームをいっぱいにあげたスピーカーから「花と龍」や「津軽海峡・冬景色」といった演歌が四方八方から流れてくる。扉ひとつで静寂と喧噪が切り替わるのだから、遠方から来た人など、とまどうことだろう。聖も俗もここではすべてが同等であり、同じ釜の中でゴッタ煮になっている。人間という生き物が見えてくる場所だ。

最初は遠巻きにこわごわ眺めていたが、美術館の入り口から前方を見ると正面には動物園を越えて通天閣が見える。通天閣を眺めながら階段を下りて行くと、私まで一曲歌ってやろうかという気分になってくるから奇妙なものだ。記念に労務者のおじさん連中に混ざって「王将」でも一曲歌って帰ろうかと思ったが、頼むからやめてくれと同伴者に袖を引っ張られたのであきらめて帰ってきた。

最初は遠巻きにこわごわ眺めていたが、美術館の入り口から前方を見ると正面には動物園を越えて通天閣が見える。通天閣を眺めながら階段を下りて行くと、私まで一曲歌ってやろうかという気分になってくるから奇妙なものだ。記念に労務者のおじさん連中に混ざって「王将」でも一曲歌って帰ろうかと思ったが、頼むからやめてくれと同伴者に袖を引っ張られたのであきらめて帰ってきた。

天王寺駅に着いたのは昼時であったが、洒落た店に入る気分でもないので、吉野家の牛丼で済ませ、その後、駅前にある近鉄百貨店のマジックコーナーに寄っていくことにした。普段めったにこちら方面に来ることはないので、よい機会と思い、岸本さんのいる売り場にお邪魔させていただいた。売り場には先客や、何も買わないひやかしの子供が数名いたが、そのような子供たちにも愛想よく応対していて、いかにも岸本さんの人柄がしのばれた。私はここで「新スパークリング・アイ」他、数点買った。

マジックコーナーのすぐそばに、自分の顔入りのトランプを作ることのできるプリクラの機械があった。1枚300円で好きな数字とマークが選べる。これで52枚作れば15,600円で自分の顔入りのオリジナルトランプができる。記念に作ってやろうかと思ったが、女子高生の列に加わり、52もポーズを作っていたら周囲からヘンな目で見られるのに決まっているのでやめた。

某月某日

アラーキーこと荒木経惟(あらき のぶよし)氏の写真展がJR京都駅にある美術館「えき」で開催されていた。

アラーキ−の撮った写真には何かがある。対象が物であっても、人物であっても、他の写真家が撮ったものにはない、何かが写っている。昔からそのことが不思議で仕方がなかった。特に人物写真を見ていると、撮られている人は何でこんな表情をするのか理解できなかった。決して無理矢理作った表情ではなく、自然に出たものであることはわかるのだが、撮られた本人が見てもきっと驚くと思うような何かが顔に現れている。誰の顔を撮っても、なぜこのようなものが現れるのが、私にはわからなかった。

アラーキーの使っているカメラは一般に市販されている小型のものであり、素人が持っているカメラと何もかわらない。カメラの性能の差であのような表情が撮れるのならあきらめもつくが、「使い捨てカメラ」程度のもので撮っても、同じ結果になるのだろう。

今回写真展でまとまった数の写真を見ているとだいぶわかってきた。それと同時に『天才になる!』(荒木経惟著 講談社現代新書 1997年 ISBN4-06-149371-X)を読み返していたら、次のような文があった。

ポートレイトは、写すほうがどういう顔をしているかっていうことも出ちゃうんだよ。だからこっちにも見る力っていうか、顔力がないと撮れない。勝負っていっても、被写体に勝つってことじゃない。勝たなくてもいいの。でも、相手と同格ぐらいにはもっていかないと、顔っていうのは写らないんだ。

これを読んで、秘密の一端がわかったような気がしてきた。顔を「物」(オブジェ)にするのではなく、撮る側と撮られる側の間で生じる葛藤や共感、その他様々な感情を意識的あるいは無意識のうちにコントロールすることで、カメラマンが相手の顔を引き出す作業を行っているのだろう。勿論この程度のことは人物写真を撮る写真家であればみんなやっているのだろうが、差が出てくるのは結局「写すほうがどういう顔をしているかっていうこと」に集約されるのだろう。見ることは見られること、撮ることは撮られること。「作用」と「反作用」の法則のようなもので、対象から返ってくるものはすべて撮る側の力に比例している。

常に相手の反応を感じながら、自分の意識をコントロールすることで相手もコントロールできるのだろう。詰まるところ撮る側の人間がどれだけのものかで、写される側の表情も変化してくる。

荒木経惟写真展 【俺の京都1971-1999】NOBUYOSHI ARAKI

2000年4月8日(土)〜25日(火)

美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内 伊勢丹7階)

入場料:大人700円

某月某日

「大阪奇術愛好会」&「I.B.M.大阪リング」の例会に、今回埼玉の田代氏がゲストとしてお連れくださった方は名古屋出身の若手プロマジシャン、小林浩平氏であった。小林さんは現在23歳という若さであるが、1999年8月に開かれたS.A.M.ジャパン浜松大会でステージ部門第1位、同年11月に香港で開かれた大会では優勝等、数々の賞を受賞しておられる。名古屋ではパピヨン大西氏に指導を受けておられたようだ。

私自身は小林さんの演技を見るのは今回がはじめてであったので、目の前で見せていただけるのを大変楽しみにしていた。普段はテーブル・ホッパーのような仕事もされているが、例会の会場では上記の大会などで好評であったコンベンション用のステージ・ルーティンを披露してくださった。

衣装を黒に統一し、扱う素材も白と黒だけ。それも1枚の紙、1個のボール、1本のテープ、1枚のシルクなど「ひとつ」にこだわってルーティンが構成されている。

小林さんのプロフィールにあった次の一文を読むと、マジックに対する考え方がわかる。

視覚的に無機質な映像を作り出すのではなく、独自の感性とアイディアでMAGICを描く。

"Magic is art. Art is Magic!"をライフメッセージとし、いままでのMAGICにART的要素を追求しMAGICとARTの融合をはかる。

小林さんのプロフィールにあったように、マジックを「芸」というよりパフォーミング・アート、つまり自己主張のひとつとして演じることをめざすという心意気は頼もしい。自分でなければ表現できないものや、押さえ切れない衝動があるほど表現したいものがあるのなら、それは芸術と呼んでもよいのだろう。「自分でなければ表現できない何か」、「自分以外の誰も気がつかなかった何か」があるのなら、その表現形態が何であってもそれは芸術になる。ダンス、パントマイム、音楽、どのようなものであってもよい。マジックを演じることが自分にとって必然であるのなら、芸術家と言ってもよいのだろう。

見せていただいた小林さんのルーティンの中にも、何となくめざしているものは感じ取れるが、このようなものは一歩間違えると、ただの自己満足で終わってしまうおそれがある。観客によっては完全に拒否されてしまうことも十分あり得る。

芸人にとって重要な才能として、瞬時にその場の空気を読み、観客に合わせる能力がある。観客に喜んでもらいたいという精神は基本的には芸人のそれであり、そのようなことよりも自分自身の表現したいものを見せればそれで満足であるというのであれば、それも悪くはないが、おそらく食えないのではないだろうか。小林さんが演じてくださったルーティンは必ずしもコンテスト用のルーティンに限ったものではなく、ライブなどでも演じておられるから、少なくともあのような形が現在の小林さんの目指すものだと思う。芸術としての自己表現と、ギャラが取れる芸の両方を磨いて行くという欲張った二刀流も、まだ若いことでもあり、行けるところまで行ってみるのも悪くないだろう。

小林さんは今年の7月にポルトガルで開催されるFISM国際大会にも、マニピュレーション部門で参加されるそうだ。あの演技は、ボードビルが人気があった頃の芸を連想させるので、日本よりもむしろ海外で評価されるような気がする。

FISMのような大きな国際大会で自分の芸がどのように評価されるのかを知ることは、これからの方向性を決めるに当たってもきっと有意義なことだろう。精一杯自分を表現することに専念すれば、結果は自ずとついてくる。I.B.M.大阪リングのメンバーもみんな楽しみにしている。

某月某日

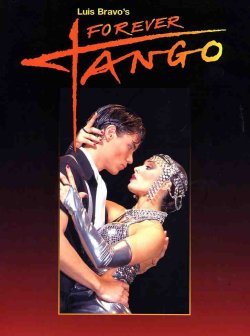

大阪のフェスティバルホールで「フォーエバー・タンゴ 2000」を観る。

楽器にはそれ特有の音と旋律があり、それに合わせて体が自然と動くことはめずらしくない。スペインのフラメンコとギター、ブラジルのサンバと打楽器、バリ島の舞踊とガムラン音楽、ハワイのフラダンスとウクレレ、日本の雅楽で使われる笙(しょう)と舞、その他、私のように音楽やダンスに詳しくない者でも、特定の楽器とそれに密接に結びついているダンスを十や二十くらいはすぐに思いつく。

楽器にはそれ特有の音と旋律があり、それに合わせて体が自然と動くことはめずらしくない。スペインのフラメンコとギター、ブラジルのサンバと打楽器、バリ島の舞踊とガムラン音楽、ハワイのフラダンスとウクレレ、日本の雅楽で使われる笙(しょう)と舞、その他、私のように音楽やダンスに詳しくない者でも、特定の楽器とそれに密接に結びついているダンスを十や二十くらいはすぐに思いつく。

ある楽器と、それから直ちに連想されるダンスの中でも、バンドネオンとタンゴほどピッタリの組み合わせもないだろう。

バンドネオンというのはアコーディオンに似た構造と音色を持っているが、鍵盤ではなく、ボタンが付いている。元来はドイツで発明されたもののようだが、それがアルゼンチンに伝わりタンゴと出会ってからは、まるでタンゴのために作られたのかと思うくらい相性のよい組み合わせになっている。

タンゴは1920年代、場末の娼館で客と娼婦が踊っていたものが発生の起源だそうだ。バンドネオンは、男女が情欲を燃えあがらせる激しさ、ねっとりとからみつくような音色、はずむような息づかいまで忠実に表現する。その意味でもまさに「呼吸する楽器」と呼んでよいのだろう。

今回、「フォーエバー・タンゴ」を初めて見たのだが、これはタンゴを中心としたものとして、はじめてブロードウェイで上演され、1年以上もロングランしただけのことはあった。

幕が開くとステージ左隅にある巨大なバンドネオンが奏者もなく、それ自身が呼吸をするように動いている。気がつくとそばに男が現れ、まるでバンドネオンから男が生まれてきたかのような演出になっている。

タンゴが自然発生的に生まれたのが娼館や場末の酒場からかもしれないが、踊っている男女のペアを見ていると、退廃と淫靡(いんび)をエネルギーとして一種三昧の境地すら感じてしまう。ダンスのなかで一瞬のうちに燃えつきることと、一回の人生は同等の価値があると気づくから、観客も感動するのだろう。

FOREVER TANGO 2000

日時:2000年4月30日(日) 13:00開演

会場:フェスティバルホール(大阪・中之島)

料 金:9,500円

マジェイア