|

�@�@�@�Q�O�Q�T�N�@�R��5�� |

![]()

�@�_�����J�Ƃ́@�i�u�Ñ�j�̕����v�j

|

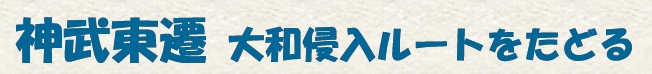

�@ �E�����ɍ݂����`�z���i�`�̍��j�́A��a�ɍ݂����j�M�n���q�̃��}�g���ƍ������邱�ƂɂȂ�܂��B �@���̌v��́A�ꕶ�l�̔�ˉ����̎哱�̂��ƂɁA�o�_�A�����A��a�̓ꕶ�l�̊ԂŌ��߂��A�S���̓ꕶ�l�͂����m�炳��܂����B �@�����āA�_����s�͓�������o�����܂��B �E�������o�����얽����a�ɓ���A�j�M�n���q�̑����i�_�̎q�j�ɖ����肵�Đ_���V�c�Ƃ��đ��ʂ���升���v��ł��B �E�ߋE�̓ꕶ�l�́A�^������ҁA������҂�����A��s�͎x����G���܂��B �@��j���ă{�[�g�s�[�v���̂悤�ɂȂ�����s���A���n�̍��������̏��������́A��s������̂����O�ɒm���Ă�������ł��B �E���J�̌��ʁA�`���ɏ��߂Đ_���V�c��Ƃ��铝�ꐭ�����a�����܂� �B�i��B�ƋߋE�`���k�܂Łj �@���́u�_�����J ��a�N�����[�g�v�́A�u�Ñ�j�̕����v�Ő��@���ꂽ���[�g��n�}��ɗ��Ƃ������̂ł��B �@����������ł��傤���A���͌��n�����ۂɕ����čl�@�������̃��[�g����ԂƎv���Ă��܂��B �@���T�́u�_���V�c��a�i���v�@https://mb1527.thick.jp/N3-15-2tousen.html�@�ł��B |

![]()

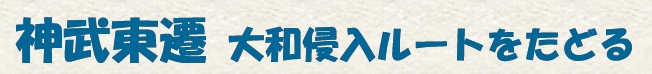

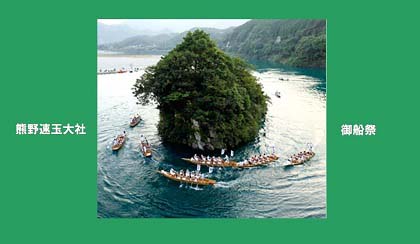

�_�����J�i1/3�j�@�F��z���� ���q���i�^�J�N���W�j

(�P)�F��z���܂ł̃R�[�X�̊T�v

���_���V�c��s�́A��B�̓������琣�˓��C�o�R�ő��p�ɓ������A����R�n���z���Ń��}�g�ɓ��낤�Ƃ��܂����A

�@�E�ɉq���i���}�̏�̗ΐF�^�O�j�Œ����F�ɑj�܂�A���̎� ���Z�Ń��[�_�[���ܐ������������܂��B

|

�������ŁA����z������߁A�I�ɔ������I�ē��̈ɐ����烄�}�g�ɓ��낤�ƌv�悵�܂��B

�@���J�c�̃��[�_�[�́A�_���V�c�ł͂Ȃ��A���Z���ܐ����ł��B

�@�����̖��푊���̏K���ŁA�ܐ����́A����i�S�Ԗ��j�̍��얽���j�M�n���q�̍��Ɂu���薹�v�����邽�߂ɁA���J�c��Ґ����A�����Ă܂����B

�@������������Ȃ��Ƃ킩��A���s�j���̒j�_�Ђ̐ێЁE�l�{�̒n�� �h�����Ď��Ȃނ�A�ƁA�Y�����сh ���ĖS���Ȃ����Ƃ���܂��B

�@��s�́A�ܐ��������̒n�Ŗ��������ɁA�a�̎R�s���}�R�_���̒n�i�k���Ɍܐ�����˂������j�Ŗ������Ă��܂��B

�@���̒n�ł̖����ɂ��āu�Ñ�j�̕����v�́A����C������l�����j���ɂ͂��炸�A�I�ɍ��̖����ꑰ�̓V�������𗊂����B�ƍl���Ă��܂��B

�@���̒n�������˔��̎x�z�n�i�������F�~�j�ł��B�����ŁA�����ꑰ�Ԃ́A�V�������̎^���h�ƁA�����˔Ȃ̔��Δh�̑����Ɋ������܂�܂��B

�@�����l����̂́A�����ꑰ����̓��}�g����̃����o�[���o�Ă��邩��ł��B

�@�_���R�́A�����˔Ȃ��E���āA�����F�ꕔ�_�ЁA���𐙔��_�ЁA������_�Ђɑ������Ɠ`����Ă��܂����A�P�Ȃ�s�E�ł͂Ȃ��悤�Ɋ����܂��B

���X�ɁA���� �_���R�͖����̒n����A�I�̐��k���đ�a�ɓ���Ȃ����������A�s�v�c�ł��B

�@���̎����A���łɑ傫�Ȕ�F�D�I�ȕ������I�̐�ɂ��āA�k���čs���Ȃ������̂ł��傤�B

�@���̒n�͌��݂́u�œc�v������ŁA�}�̍����e�~�̒n��ł��B�Ñ�ł͓߉�S�Ƃ����I�ɍ��̒��S�ł���A�Â��́u�މ�v�ƕ\�L����Ă܂��B

�@�����ɂ͑n���N��s���́u�C�_�Ёv������A�Ր_�� �L�ʕF���ŁA��B�̉e�����������܂��B

|

�����̌��s�́A�c�Ӂ`���Q���`�����̓���߂��`���n�`�ߒq���Y���߂��A�F��̐V�{�͂��̂܂ܑf�ʂ肵�Ĉɐ��Ɍ������܂��B

�����̓r���A�m�ؓ����ő嗒�ɏP���A�D�c�͓�j���܂��B

�@�_���V�c�͓�ؓ��ɑł��グ���Ė����ł������A���Z�̈�і��ƎO�Z�̎O�ѓ��얽�͂����ŖS���Ȃ�܂��B

�@�_���V�c�͂S�Z��̓��R�l�����̓��J�Ŏ����܂��B

���D�c�͉�����A���������̂͏����ɉ߂��Ȃ��A���s�҂̑唼���������V�c�͓��֍s�����Ƃ͖����Ɣ��f���A�V�{�Ɉ����Ԃ��܂��B

�@�挭�̒�@�D�͑嗒�ɉ�킸�ɖ����ŁA��B�E���z�傩��Q�������ō��ÕF�������Ă����ƍl�����܂��B

�u�Ñ�j�̕����v�́A��B����_���V�c�ɏ]���Ă����l���̑唼�͓�ؓ��̗��Ŏ����Ă���A�V�{�̍��q���������҂��W�߂Ă��ꂽ�Ɛ��肵�Ă���A

����ł�����100�l���z������x�ŁA�ő�ł����S�l�����x�ł��낤�B�ƋL���Ă��܂��B

�܂��A�F��̑�F�̓o��ɂ��ẮA�Ǝ��̌������L���Ă��܂��B�X�ɁA���� ���q���͕z�s�䍰����L���Ă������A�ɂ��Ă����j�[�N�Ȍ������q�ׂĂ��܂��B

(2)�F��z��

�Q���U���͌F��E�V�{�u�_�q�_�Ёv�̉܂�u�䓕�Ձv�̓��ł��B

�_�q�_���́A�_�����J�����������q���i�^�J�N���W�j���Ր_�ŁA��̌i�s�V�c�̎���ɌF�쑬�ʑ�ЂɈڂ����̂ŁA���̒n���u�V�{�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B

�Î��L�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă��܂��B

|

�@ �@�I�B�ɏ㗤�����J�����}�g�C�����q�R�₻�̌R���́A�F��̎R���ŁA�F�̓ŋC�ɂ������ĊF�C���������B �@���̎��A���q���i�^�J�N���W�j�Ƃ����j���A��U��̌������サ����A�����Ă����C�����q�R�͖ڊo�߁A �@�������ƌF��̍r�Ԃ�_�����͐�|���ꂽ�B �@�^�J�N���W�������ɂ́A�u���̒��ɃA�}�e���X�ƃ^�J�M���o�Ă��āA�i��������I�I�N�j�k�V�ɔ������j�^�P�~�J�d�`�ɁA �@ �h�����̒��������X�����悤���B���̎q���������a�ē�V���Ă�悤������A�~��čs���ĂȂ�Ƃ������h�B �@�Ƃ����ƁA�^�P�~�J�d�`�́A�h�����~��Ȃ��Ƃ��A���̌����~�낹�ς��h �ƁA�^�J�N���W�̑q�̉����Ɍ��������Č��𗎂Ƃ����B�v�ƁB �@�ڊo�߂�ƁA���̌��i�z�s�䍰���j���������̂Ŏ��Q���܂����A�ƌ�����B �@�����āA�^�J�M�� �J�����}�g�C�����q�R�� �@���Č����ɂ� �@�u�V�_�̎q���A���̐�ɂ͍r�Ԃ�_�� �����Ⴄ���ዏ��̂ōs���Ă͂����Ȃ��B �@�V�������@�G�i�傫�ȃJ���X�j�𑗂邩��A���@�G�������ʂ� ���̌��ǂ��Đi�݂Ȃ����v�@�ƁB �@����ꂽ�ʂ�A���@�G�̌��ǂ��Ă����ƁA�g���̉͌��Ɏ������B �@ |

���_�q�_�Ђ́u�䓕�Ձv�́A�_���V�c�����q���������������Ĉē��������ƂɗR������A�Ƃ̌̎�������܂��B

���F�쑬�ʑ�Ђ̗���(10��)�̒��߂̐_���u��D�Ձv�́A�F���łX�ǂ̑��D���㗬�̌�D����3�����鋣���ł��B

�@�_���V�c��s���A�D�ŌF���̏㗬�֗����������ƂɗR������_���ƍl�����܂��B

|

|

�_���V�c�́A�F��z�����I���A�g���E�{���̒n�ő̐��𗧂Ē����A�I�g�E�J�V�i��F�ގz�j�Ȃǂ̗L�͍����̋��͂܂��B

�������F���֓���A���q�R�ɖ{�w��u���A���\�^�P���i���\���t�j�ƃG�V�L�i�Z�t�j�̘A���R��j���āA��a������ʂ����܂��B

|

���o�܁�

�Î��L�ł́A�F��z���̍Ō�ɁA���ɂ̉L�{�̑c�u�ю��i�ɂ������j�̎q�v�ƁA�g���̑c�u��u���i���Ђ��j�v�ƁA

�g��̍����̑c�u�Ή����i���킨���킯�j�̎q�v�����͎҂Ƃ��ēo�ꂵ�A���̓��قȏo���̎d�����ڂ������܂��B�@�@�i�Q�l�P�j

�@�_���V�c�͋{��ɉ��{�����A�g��여��̍����̋��͂����߂āA�Ε䉟���̈ē��ō��q���A���@�G�Ȃǂ��e�n�ɔh�����܂��B

�@�E���@�G�́A�Ε䉟���ɓ�����g����k��A�����여���т̍��������������܂��B

�@�E���q���́A�{�ꂩ��g���������ĉ͌����Ɏ���A�Õ��C�쉈���ɐ��k��R�����o�ĎO�����ɒB���A

�@�@�����ŃI�g�E�J�V�i��F�ގz�j�ɉ�A���͂܂��B����ʼnF�Ɏs�암�n��̍����͎����������܂��B

�@�E���q���́A�I�g�E�J�V�̋��͂ōX�ɐi�݁A�G�E�J�V�i�Z�F�ގz�j�ɋ��͂�v�����܂��B�i�X�ɋ{���̌����������������܂����B�j

�@�E�G�E�J�V�́A�_���V�c��㩂ɂ����邽�߂̎d�|����V�a�ɑ���A������\���o�܂��B

�@�@�V�c�́A���b���i��F�̑c�j�Ƒ�v�Ă�㩂̐^�U���m���߂����A���b����㩂�m���ăG�E�J�V���g������㩂ɉ�������ŎE���܂��B

�@�@�G�E�J�V�̖{���n�͉F��u�̉F��_�Ђ̒n�ŁA�ނ̎x�z�n��̍��������͋������܂����B

�@�E���́A�v�Ĉꑰ�͂��̎��ɒy���Q�����ƍl���܂��B

�@�@�ނ�͓��B�́u�������l�v�ŁA�_�����J�ɐ旧���ĈڏZ���A���ɋg��쒆����ɏZ��ł��܂����B

�@�@�������瓌�J�c�ɉ�����Ă������l���͐m�ؓ����ł̓�j�ɂ��A���̑唼�������Ă����ł��傤�B

�A���̊ԂɃG�V�L�i�Z�t�j�𒆐S�Ƃ��锽�Δh���������́A�F�ɂƍ���̋��ɖh�q�����Ă��܂����B

�@�����āA���̍őO���Ɉ��̃��\�^�P���i���\���t�j���o�w���ė��܂����B

�B��F�ɂŔ��\���t�R�Ɛ_���V�c�R�Ƃ̐퓬���n�܂�O�ɁA�F�ɂ̒����Ő폟�̋F�����s���܂����B

�@���̋L�q�����{���I�ɋL����Ă��܂��B

|

�@ �@�@�w�܂��Z���̌R���֗]�W�ɂ��ӂ�Ă����B�G�̋��_�݂͂ȗv�Q�̒n�ɂ���A���͐₦�ǂ���Ă��Ēʂ�ׂ������Ȃ������B �@�@�@�D�D�D���̖�͐_�ɋF���Ė������B����ƍ��c�Y�쑸�����Ɍ���Č������B �@�@�u�V����R�̎Ђ̒��̓y�œV�����\�����Ȃ����B���킹�Č�_�������������V�_�n�L���J��h���Ȃ����B�܂������f�����Ȃ����B �@�@�@��������ΓG�͎���~�����]���ł��傤�B�v �@�@���̂����������s���邽�߁A�V�c���ŒÍ��F�A���� ��V����R�֔h�����܂��B �@�@�ŒÍ��F�͔ڂ����ߕ��Ɩ��}�����V�l�ɉ����A���ςɂ͖��𒅂��ĘV�k�ɉ����ďo�����܂����B �@�@�G�R�����Ă��Ēʂ鎖�͓���������A�u�Ȃ�ĉ������ƛ[���B�v�Ƃ���������A��l�ɓ����J���܂����B �@�@�����Ė����ɎR����y�������ċA�邱�Ƃ��o���āA�폟�̋F�����s���A��ӂ����g���܂��B�[���[�@�x �@ |

�@�@���n�}�Łu���q�R�v�����u�V�̍��v�R�v�̌o�H���݂�ƁA�m���ɓG�R�ɑj�܂�Ă��鎖���킩��܂��B

�@�@���V�̍��R�̏��̐_�� �i�Q�l�Q�j

�C�_���V�c�R�́A�l���ł͓G���ł������A���\�^�P���ƃG�V�L���ʌ��j���A���������߂܂��B�����đ�a�ɐN�����邱�Ƃ��o���܂��B

�@���̂�����̎��n��I�Ȑ퓬�̐��ڂ́A�i�Ñ�j�̕����F�_���V�c��a�i���j�ŏڂ����l�@����Ă��܂��B

�D��a�N���ւ̔��Δh�Ǝ^���h

�@�E���Δh�͍���s�O�R��{���Ƃ���Z���B�^���h�͎O�ւɋ��_��u������B

�@�@����͎����̎q�Ǝv���A�O�֎��̑c�ł���V������������ƂȂ�B���̖��Ɛ_���V�c�͍����̐��������̗\��ł���B

�@�@�Z���́A�����̖�����������ɑI��Ȃ������̂𗝗R�ɍ����ɔ����Ă�����̂Ɛ��@����B

�@�E�`�������̎���A���̌�p�ґ������p�����Ă����Ƃ����Ď���B

�@�@�i�Z���A����͌l���ł͂Ȃ��A�^���h�A���Δh�̕\����������܂���B�j

(�Q�l�P�j

�@��䎭�̒n�̖K��L�@�iKanji Miyahara���j�@https://youtu.be/awPNO9fE5nk

�A�g��̍����̑c�u�Ή����̎q�v�̒n�̖K��L�@�iKanji Miyahara���j�@https://youtu.be/yd67sh4lx80

�i�Q�l�Q�j

�V���R�̏��̐_���i5/1�j�ł��B���[�p�̒ŒÍ��F�A���ς��A�V�̍��v�R�ŏ��y���̂��Ă���Ƃ����̎���`����_���ł��B

�@https://www.facebook.com/groups/kodaishi/posts/4228565710621480/

![]()

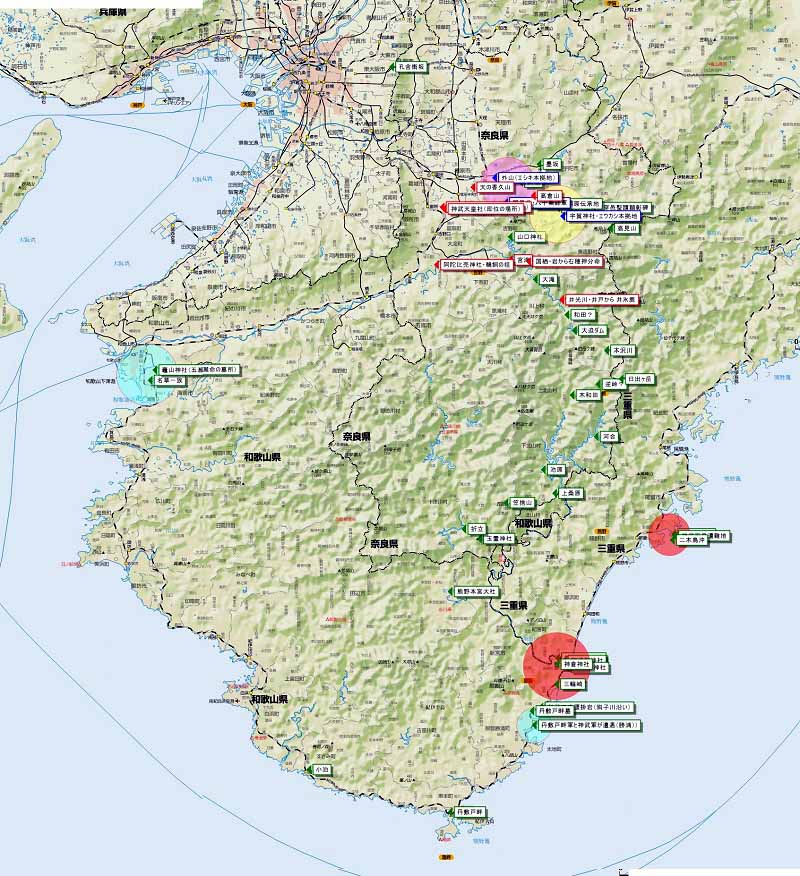

�_�����J�i3/3�j�@�_���V�c�̑���

���}�g�ɓ������_���V�c�́A���悢��h�G�i�K�X�l�q�R�i�����F�j�Ɛ키���ƂɂȂ�܂��B

���m�̘b�Ȃ̂ŁA�i�����Z��ł����j�����F�̒n�����x�Y�ł̋����`�����L���܂��B

| �@ �@�w�C�����q�R�i��̐_���V�c�j�͋�B�̓������o�����A���݂̓����t�߂ɏ㗤�������F�̌R���Ɛ키�������ւ̐i�s��j�~�����B �@�E�E�E���E�E�E�@�I�ɔ����ɉ����ē쉺���A�F�쑺�i�a�̎R���V�{�s�j�t�߂ŏ㗤����a�Ɍ������B �@�^�J�~���X�r�̖��߂Ō��킳�ꂽ���@�G�̈ē��ŁA�F�삩���a�̉F�ɂɎ���B �@�����F�̓C�����q�R�̌��Ɏg���𑗂�A���炪�J���`�������͐́A�V�֑D�ɏ���ēV�~�����̂ł���A�V�Ð_����l������̂͂��������A �@���Ȃ��͋U�����Ǝw�E�B�C�����q�R�ƒ����F�͋��ɓV�Ð_�̌�q�̈�����������A�ǂ�����{���Ƃ킩�����A�킢���~�߂Ȃ������B �@�킢�̍Œ��A���F�����i�g�r�j���C�����q�R�̋|�̐�ɂƂ܂�A�����ɋP���A�����F�̌R��Ῐf����Đ퓬�s�\�ɂȂ����B �@���̌�A��a�̍����]�����A�C�����q�R�͐��T�i�����j�̒n�ő��ʂ��A����V�c�E�_���V�c�ƂȂ�ꂽ�B�x �@ |

�@

�_���R�ƒ����F�R�Ƃ̑��킪�s���A�_���R���A�����F�R�����j�����A�Ƃ͋L����Ă��܂���B

�ނ���s���ȏ��ŁA�����̏o���ɂ�蒷���F�R���퓬�ӗ~�������A�ƋL����Ă��܂��B

����u�Ñ�j�̕����v�́A�����́A�`�������Ɓi�����F�̖��́j�䐆���P�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���j�E�}�V�}�W�ƍl���Ă��܂��B

�j�M�n���q�̑��q���A�����̒����F�̐����Ɍ���A�_���V�c�ɋ��������̂ŁA�ꑰ�͐�ӂ������̂ł��傤�B

�����F�́A�j�M�n���q�𐒌h���Ă��܂����B

���t���Ƃ��ē`����ꂽ�����F�ł����A�n���E�x�Y�ł͋��y��������p�Y�Ƃ��āA�Y�䌧���_�ЂŔ邩�ɍՂ�ꑱ���Ă��܂��B�@

�@�i�Y�䌧���_�Ђ��{�i����钷���F�`���� Youtube�ł��B�j

![]()

![]()

![]()

AD�W�R�N�P���P���A���ΐ��͂̑|�����I���A�֗]�F�͎����̖��E�Q�D��\��P���Ƃ̌�������ɂ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Î��L�ł́A�C�����q�R�́A�_�̎q�Ƃ�����C�X�P�����q����K�˂܂��B�j

��l�̌����ŁA�����̘`�̍��� �`�����̑�a�̍��̑升�����������A�V���`�����a�����܂����B

���֗]�F�͑�a���� ����_���V�c�Ƃ��đ��ʂ��܂����B���̏ꏊ�͌䏊�s�����́u�_���V�c���v�̒n�ł��B

|

�����ʌ�A�߂��́u����(�킫����)�̖j��(�قي�)�̋u�v�ō��������Č����܂��A

�w�Ȃ�Ƒf���炵���������̂��B�������ł͂��邪�A��x�i�������j���ƂȂ߁i����j���Ă���悤�ɎR�X���A�Ȃ�͂�ł���B�x�@

���̒n�͌䏊�s�����́u�{��_���v�̒n�ł��B

���_���V�c�́u���T�̋{�v���́A�u�����_�{�v�̒n�Ɠ`�����Ă��܂��B

�@�_���V�c�͑��ʌ�A���{�������A��a���쐬���ւ̋��͂����ӂ��ĉ���Ă��܂��B

�@���ʌシ���ɁA�ꕶ�̔�ˉ����֍����̕ɍs���A�i���̑z���ł��j�����̘`�̍��̂Q���ڂ̐_��u������Ǝ열���S���v�ƁA

�@�`�����̑�a�̍��̐_��u�ʁv�����サ�Ă��܂��B�u������Ǝ열���S���v�͓��c�Ɣ�˂œ������̂��o�y���Ă܂��B

���_���V�c��AD121�N �����_�{�̒n�Ő��U���I���A���T�R�̘[�́u�_���V�c���v�ɑ����܂����B���N��v�Z��63�̐��U�ł����B

���_���V�c�c�@�E�Q�D��\��P���̌���́A�i���c�a�V���ɂ��ƁA�j���T�n��́u�ԉ��_���v�Ɛ��肳��Ă��܂��B

�@�ԉ��_�Ђ̂��Ր_�́A�_���V�c�̍c�@�Q�D��\��P���B�Ј���ɂ͍c�@�̂��˂��������B

�@�w�ޗnj����s�S�Õ����x�ɂ��܂��ƁA�w���̒n�́u�ԉ��{�̒��v�ƌ����A�_���V�c�̍c�@�Q�D��\��P���̌�˂Ɠ`���܂��B

�@�@���͐_�Ђ̎Ј�ƂȂ��Ă���܂����A���͎l���ɓy�������炵�A���̓����ɏ��A���A�~�Ȃǂ̘V�������������Ƃ��āA���ɑ����ŐN�����������͋C�ł������悤�ł��B�x

�@ �_���V�c�̌�˂̕��p�������ĂЂ�����ƒ������Ă��܂��B

![]()

![]()

![]()

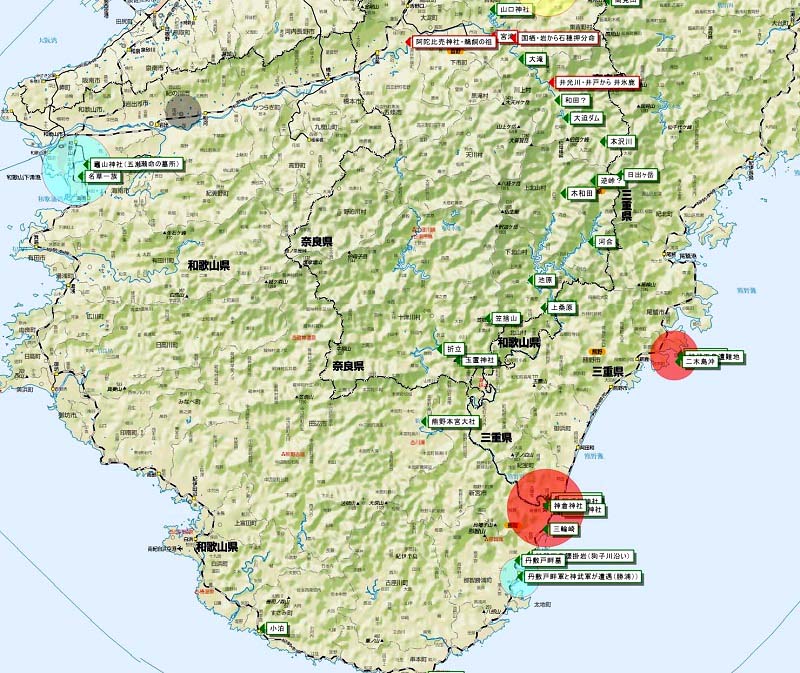

�@�_�b�̎傽���̌n�} �i�u�Ñ�j�̕����v����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�i�`�������j

�@�@�@�啨��_��������喽������������V�����������ь������������P�K�����L��C�優���щ�c�{��������c�c���q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�_�̎q�j

�@��Ό��p�g���������ʈ˕P�������Q�D��\��Q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_���䎨���E�E

�@�@�@�@�����ÕP���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����V���V�c���E�E�F���V�c���J���V�c�����_�V�c�����m�V�c���i�s�V�c��X��X�����_�V�c���m���V�c��

�@�@�@�@�@�@�@�@�����������s�������_���V�c�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@���c�Y��_���@�@�@�@

�@�@�@�i��R�_���j

�@�@�@�����ʈ˕P�i�������܂��Ђ��j������ɑ��ǕQ�i���₾����Ђ��j�@���̖��� �Q�D��\��Q�i�Ђ߂����炢�����Ђ��j���ɐ{�C�˕Q�i���������Ђ��j

�@�@�@�@����喽���ʋ��F���@�@������V��������Εʗ����@�@��Ό��p�g���i���@�G�j�����Î������O���a�Y���� �ƍl����

![]()

| �@ �@�y ��@�L �z �@�`���n��H���Ă��Ĕ��������̂́A�u�_�������v�ł͂Ȃ��A�u�_�����J�v�ł����B �@���͂ȕ��͂ō��������𐪕��E�x�z���Ă������s���Ƃ͑S���قȂ�܂��B���}�g����͐�������ł͂���܂���ł����B �@�_���V�c�́A�e�n�̍��������̋��͂āA�ނ�̖���Ƃ��ēV�c�ɑ��ʂ��܂����B �@�����炱���A�V�c�ʂ��݂Ȃ���Ɏx���Ă������̂ł��傤�B �ƍَ҂ł͖����A����Ɛ����������̘A�����Ƃ̖���Ƃ��āB �@�܂��A�u�Ñ�j�̕����v���A�����Ȃ���e�n�̓`���n�J�ɏ����Ă���̂ɋ����܂����B �@�_�����J�[����͂܂� �s��Ȗ����蕨�� �ł�����܂����B |

�@�@�{�e�́Afacebook�u�Ñ�j������v�ɓ��e�i2025�N�Q���j�������̂�Z�߂܂����B

�i�Q�l�j�@���̗��j�N�\�@

�@�@�@�@�@�Ñ�j�̕����@

�@�@�@�@�@�_���V�c�̓��J�R�[�X�i��B�����̊T���������ɋL����Ă܂��j

|

|

TOP�֖߂� | �Q�O�Q�T�N�R���T���@�@�F�c��@�� |