|

| ■特別展「興福寺国宝展」鎌倉復興期のみほとけ |

| 会場:大阪市立美術館(天王寺公園内)会期:2005年6月7日[火]〜7月10日[日] |

| ■ストリート・アートナビ取材:展覧会シーン/Page-1/Page-2/Page-3 |

|

トップ頁 |

|

|

|

| 平安末期の神仏習合の進展にともない、12世紀後半に各地の神社で垂迹曼陀羅(すいじゃくまんだら)が成立をみる。このうち藤原氏の氏神春日社と氏寺興福寺が、一体となる信仰形態を図絵したのが春日社寺曼陀羅です。 |

|

|

|

|

|

|

-- |

|

| 興福寺をはじめとする南都の復興造営は、建築と彫刻に留まるものではなかった。絵画の復興には南都在住の絵仏師に加え、京都から南都へ下向した絵仏師たちが参加した。彼らは、やがて寺院に所属して絵画制作を専門的に行うようになり、興福寺二大院家内に絵所座が形成された。 |

|

|

|

|

|

▲左:「春日赤童子像」清賢筆 室町時代 1488年(奈良・植槻八幡神社蔵)

◎肉身朱色で岩座に立ち、杖を持つ右手に、左手の肘を置いて頬杖をつく姿。

中:「聖徳太子絵伝/第5幅」遠江法橋筆 重要文化財 鎌倉時代1323年(大阪・四天王寺蔵)[前期展示=6月7日〜26日/第5幅][後期展示=6月28日〜7月10日/第6幅]◎聖徳太子の行状が描かれる。

右:「五大力菩薩像」南北朝時代 14世紀(奈良・興福寺蔵)

[前期展示=6月7日〜26日] |

|

|

|

▲上:「厨子入り吉祥天倚像(きっしょうてんいぞう)」寛慶作 1躯 重要文化財 南北朝時代 1340年(奈良・興福寺蔵)

◎保存状態はきわめて良好で、表面の彩色や別製の装身具・頭光まで、当初の状態をほとんど損傷なく残している

「厨子絵」命尊筆 重要文化財 南北朝時代 1340年(奈良・興福寺蔵) |

|

|

|

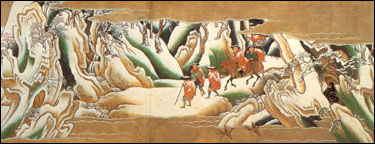

▲上:「玄奘三蔵絵/巻第3」(12巻のうち1巻)国宝 鎌倉時代 14世紀(大阪・藤田美術館蔵)[後期展示=6月28日〜7月10日]

◎法相宗の祖師である唐僧玄奘三蔵の生涯を12巻に及ぶ長編に描いた新本玄奘三蔵絵。金銀濃彩を駆使した壮麗な色調や運筆。 |

|

|

|

|

|

|

|

解脱上人貞慶(げだつしょうにんじょうけい)は、鎌倉時代前期の法相学の学僧である。1155年藤原通憲(信西)の孫、藤原貞憲の子として生まれ、8歳で興福寺に入り、11歳で得度、叔父の覚憲に師事して法相・律などを学んだ。学僧として将来を嘱望されたが、当時の仏教界や寺院生活に疑問を抱き、1193年遁世して笠置寺へ移り、のち海住山寺に住して1213年59歳で入寂した。

興福寺の五重塔や北円堂の鎌倉復興においても勧進に尽力している。さらに唐招提寺の釈迦念仏会など新たな法会を創始するなど南都仏教界の旗頭として南都仏教の改革をはかった。また法相教学の復興や確立にも大きな役割を果たした。 |

|

|

|

|

|

| ▲上:「解脱上人貞慶坐像」 江戸時代 17世紀(京都・海住山寺蔵) |

|

|

|

|

|

|

| 興福寺は法相宗の寺院である。法相宗では、唯識の立場から、存在するものすべて(法)の本質とすがた(相)を究明するよう努める。あらゆる存在はただ自己の心(識)のあらわれにすぎない、とする唯識の思想は、弥勒の教えに基づいてインドの僧、無著(むじゃく)・世親(せしん)(4〜5世紀)が体系化した。 |

|

|

|

|

|

| ▲上:「玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)坐像」鎌倉時代 13世紀(奈良・薬師寺蔵)◎大振りで不規則に刻まれる衣褶の表現や、現実的な体躯の表現に鎌倉時代13世紀の作風が現れている。中世にまでさかのぼる玄奘三蔵の肖像彫刻として貴重な存在。 |

|

|

|

|

▲上:「護法善神像」重要文化財 鎌倉時代 14世紀(奈良・興福寺蔵)(左から:多聞天王、玄奘三蔵、常啼菩薩、持国天王)

◎もと六角厨子の両開き扉であったと想像される扉絵。表面は黒漆仕上げとし、裏面(内側)に黒漆の下地に極彩色で諸尊を各1体ずつ描く。 |

|

|

|

|

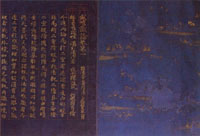

▲上:「成唯識論(じょうゆいしきろん)/巻第1」10巻のうち2巻 重要文化財 平安時代 12世紀(奈良・興福寺蔵)

[前期展示=6月7日〜26日/巻第1][後期展示=6月28日〜7月10日/巻第10]

◎『成唯識論』(全10巻)は世親の主著『唯識三十頌(ゆいしきさんじゅうじゅ)』に対する護法らの注釈を唐の玄奘(げんじょう)が編集。漢訳したもの。法相宗の根本聖典であり、興福寺でも書写、研究が盛んに行われ、法相擁護の神とされた春日社にも多く奉納された。

本巻の伝来は明らかではないが、紺紙に銀界を施した料紙に金泥を用いてやや肉細の温雅な書体で書写されており、平安時代末期のものとみられる。当時の装飾経の遺品として貴重。 |

|

|

|

|

|

興福寺にはかつて金堂が3宇あり、そのうち中心の金堂を中金堂と称す。

火災の多かった同寺の歴史にもれず、中金堂も7度の焼失・再建を繰り返してきた。ここでは、1884(明治17)年、中金堂基壇から発見された鎮壇具や、近年の発掘調査で出土した鎮壇具や金箔瓦、緑釉せん、土師器をはじめ、春日社寺曼荼羅図や発掘の調査結果を元に制作された中金堂模型などを紹介する。再建される中金堂は、これまでの同寺復興の原則にしたがって、創建時の姿に復するように計画されている。創建1300年を迎える2010(平成22)年には、中金堂立柱式を行う予定。 |

|

|

|

|

|

▲上:「中金堂再建模型」1/20縮尺 奈良・興福寺蔵

◎完成すると平城京の太極殿の大きさに匹敵する。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ■特別展「興福寺国宝展」鎌倉復興期のみほとけ |

| 会場:大阪市立美術館(天王寺公園内)会期:2005年6月7日[火]〜7月10日[日] |

| ■ストリート・アートナビ取材:展覧会シーン/Page-1/Page-2/Page-3 |

| ■取材日:2005年6月6日 掲載:6月9日 ART SCENE/Street Artnavi |

| ■取材・写真・Webデザイン:ストリート・アートナビ 中田耕志 |

| ※上記の説明、写真キャプションは展覧会報道資料、展覧会図録、同展説明会を参考にしました。 |

|

|

|

▲展覧会の詳細は上の画面をクリック。 |

|

|

|

|

▲詳細は上の画面をクリック。 |

|

|

|

|

|