▲展覧会公式サイト |

|

▲展覧会公式サイト |

|

▲展覧会公式サイト |

松伯美術館館長就任記念

水野 收 自選展

−中央アジアの村落を訪ねて−

■2026年

1月20日(火)〜2月15日(日)

■松伯美術館

SHOUHAKU ART MUSEUM

■奈良市登美ヶ丘2丁目1番4号

■TEL.0742-41-6666

■開館時間:10:00〜17:00

(入館は16時まで)

■休館日:月曜日(ただし、月曜日が祝日、休日の場合は開館し、翌火曜日が休館)

■入館料:

大人[高校生・大学生を含む]820円

小学生・中学生 410円

※割引入館券:近鉄駅営業所、JTB電子チケット、コンビニエンスストア(JTBレジャーチケット)で販売中。

※20名以上の団体は1割引

※障がい者手帳のご提示によりご本人と同伴者1名まで2割引

■主催:公益財団法人

松伯美術館

■美術館公式サイト

■美術館マップ

◎2024年11月1日、開館当初から当館館長を務めた上村淳之が逝去いたしました。その後任として、2025年7月に日本画家の水野收が新館長に就任しました。

水野館長は、1949年京都市生まれ。日展に所属する日本画家で、上村淳之は大学時代の恩師であり、水野館長の父、水野深草も日本画家で上村松篁と同窓同門の友人であるなど上村家と親しい関係にあります。毎年日展、日春展への出品を中心に活躍し、中央アジアの村落を訪れて、その取材を元に各地の風土に根差した人々の営みなどを温かな色彩で抒情性豊かに制作しています。

この度、就任を記念した自選展を開催し、作品を通して新館長を広くご紹介いたします。

(美術館公式HPより転載)

●展示作品数

約40件 ※下絵、素描を含む

※出品作品については、都合により変更する場合があります。

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

西宮市100周年

新収蔵品展

はじめまして、

新しい「たからもの」。

…………………………………

[同時開催]館蔵作家研究

木版画家・黒崎 彰

■会期=2026年

1月17日(土)〜3月8日(日)

■西宮市大谷記念美術館

Otani Memorial Art Museum,

Nishinomiya City

■TEL.0798-33-0164

■〒662-0952

西宮市中浜町4-38

■開館時間=10:00〜17:00

(入館は16:30まで)

■休館日= 水曜日、2月11日(水・祝)は開催、2月12日(木)は振替休館

■主催:西宮市大谷記念美術館

■後援:西宮市、西宮市教育委員会

■入館料=(税込価格)

一般:1,200円、

高大生:600円、

小中生:400円

※前売料金は各200円引き、団体料金(20名以上)は各100円引き(いずれも税込価格)

※西宮市内在住の一般の方は1,000円、西宮市内在住65歳以上の方は600円(要証明書呈示)

※ココロンカード・のびのびパスポート呈示の小中生は無料

※心身に障害のある方及び介助者1 名は無料(要手帳等呈示)

■美術館MAP

■美術館公式サイト

◎2025年に4月の西宮市100周年を期に新たに収蔵した勝部如春斎、金山平三、辻愛造、秦森康屯の作品と東ドイツで製作されたポスターを、関連の館蔵品とともに紹介します。同時開催として、現代木版画の第一人者として国内外で高く評価され、京都を拠点に活躍した黒崎彰(1937〜2019)の小企画と、近代日本画コレクションのテーマ展示を行います。

(美術館公式サイトより転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

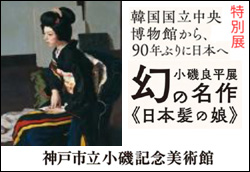

特別展

小磯良平展

幻の名作《日本髪の娘》

韓国国立中央博物館から、

90年ぶりに日本へ−

■2026年

1月10日(土)〜3月22日(日)

■神戸市立小磯記念美術館

■神戸市東灘区向洋町中5-7

■TEL.078-857-5880

■開館時間=10:00〜17:00

(入館は16:30まで)

■休館日=毎週月曜日、(1月12日、2月23日は開館)、1月13日(火)、2月24日(火)

■入館料=

一 般:1,200円(1,000)円、

大学生:600(500)円

※( )内は20名以上の団体割引料金

高校生以下:無料(※学生証、生徒手帳などをご提示ください。)

※神戸市在住の65歳以上の方:600円(住所と年齢が証明できるものをご提示ください。)

※障がい者手帳又はスマートフォンアプリ「ミライロID」等ご提示の方:無料

■美術館MAP

■美術館公式サイト

■主催=神戸市立小磯記念美術館、神戸新聞社、毎日新聞社

■協力=韓国国立中央博物館

◎日本を代表する洋画家・小磯良平(1903〜88)は、人物画とりわけ気品と静謐さに満ちた女性像で多くの方に愛されてきました。小磯の画業をたどる上で欠かすことのできない名作が《日本髪の娘》(韓国国立中央博物館蔵)です。(中略)

2008年、韓国国立中央博物館が李王家美術館コレクションの洋画を特別展「日本近代西洋画」にて展示したことで、《日本髪の娘》が「再発見」されました。当館では《日本髪の娘》の里帰り展示を念願してきたなか、本展が実現するはこびとなりました。第二部会展以来、約90年ぶりに日本で展示される《日本髪の娘》と、当館所蔵品を中心に小磯良平の画業を振り返り、新たな視点で小磯芸術をご紹介いたします。

(美術館公式サイトより転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

|

|

|

|

▲展覧会公式サイト |

|

▲展覧会公式サイト |

|

▲展覧会公式サイト |

大阪初の大規模展

密やかな美

小村雪岱のすべて

Komura Settai

in Perspective:

A Secret Sense of Beauty

■2025年12月27日(土)〜

2026年3月1日(日)

前期:12月27日(土)〜2月1日(日)

後期:2月3日(火)〜3月1日(日)

※会期中、展示替えがあります。

■休館日:2025年12月31日(水)、

2026年1月1日(木)、2月2日(月)

■あべのハルカス美術館

■大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

あべのハルカス16F

■美術館HP公式サイト

■開館時間=

火〜金/10:00〜20:00、

月土日祝/10:00〜18:00

※入館は閉館30分前まで

■観覧料=当

日:

一 般 1,800円(1,600円)、

大高生1,400円(1,200円)、

中小生 500円(300円)

※価格はすべて税込。※( )内は前売りおよび15名様以上の団体料金。

※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターで購入されたご本人と付き添いの方1名まで当日料金の半額。

■主催=あべのハルカス美術館、

毎日新聞社、MBSテレビ

■協賛=DNP大日本印刷

■特別協力=川越市立美術館

◎小村雪岱(1887〜1940)は、大正から昭和初期にかけて活躍した美術家です。日本画や書籍の装幀、挿絵や映画の美術考証、舞台装置に至るまでを幅広く手がけ、情趣溢れる端麗な画風から「昭和の春信」と称されました。 本展では、雪岱の代表作を網羅しつつ、彼の画業を「人」とのつながりから再考します。泉鏡花をはじめとする数多の文学者や松岡映丘などの日本画家、出版人や舞台人たちとの交流と協働に光をあて、互いの仕事へのリスペクトから雪岱の作品世界がいかに生み出されたかをみつめ、新たな雪岱像の構築をめざします。雪岱が愛し、愛された画業のすべてを是非会場でお楽しみください。

(美術館公式サイトより転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

I/M Collection展

(アイム・コレクション)

誘 Temptation 惑

■2026年

1月17日(土)〜3月8日(日)

■会場:展示室

1・2・3

市立伊丹ミュージアム

(I'Mアイム)Itami City Museum of Art, History and

Culture

■TEL.072-772-5959

■〒664-0895

兵庫県伊丹市宮ノ前2-5-20

■開館時間:10:00〜18:00

(入館は 17:30 まで)

■休館日:月曜日(ただし2月23日は開館、翌24日は休館)

■入館料:

一 般:400(300)円、

大高生:300(200)円、

中小生:200(100)円

※( )内は20名以上の団体料金

※学生の方は、学生証をご提示ください

※兵庫県内の小中学生はココロンカード呈示にて無料

※伊丹市内在住の高齢者の方は、証明書のご提示で半額(平日は60歳以上、土日祝は65歳以上)

※障害者手帳をお持ちの方は、手帳のご提示で半額(ご本人と介護者1名)

■ミュージアム 公式サイト

■主催:市立伊丹ミュージアム[伊丹ミュージアム運営共同事業体

/ 伊丹市]

◎この度、市立伊丹ミュージアムでは、収蔵品を一堂に集めてご紹介する「I

/ MCollection(アイム・コレクション)」展を開催いたします。第3弾となる今年のテーマは「誘惑」。ベルギーの近代絵画を代表する巨匠ジェイムズ・アンソールが描いた油彩画《キリストの誘惑》にみる悪魔のささやきや、小野小町を描いた大岡春卜の画に上島鬼貫が句を寄せた「あちらむけ」句画賛にみる魅惑的な女性たち、さらにはウィリアム・ホガースの連作版画《当世風結婚》やジョージ・クルックシャンクの連作版画《酒瓶》で語られる酒や賭博による堕落など、美術・歴史・俳諧俳句・工芸の各分野から選んだ作品資料約150

点を通して、人間が魅せられる明暗さまざまな「誘惑」を取り上げます。

(ミュージアム公式サイトより転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

−片岡コレクション−

徹底解剖!

浮世絵で見る

江戸のライフスタイル

国貞・英泉・芳年の

描いた『粋な』女たち

■2025年12月6日(土)〜

2026年2月8日(日)

■芦屋市立美術博物館

Ashiya City Museum of

Art & History

■〒659-0052芦屋市伊勢町12-25

■美術博物館MAP

■美術博物館公式サイト

■TEL:0797-38-5432

■休館日:月曜日(休日の場合は翌火曜日休館)、年末年始(12月28日(日)から1月5日(月)まで)

■開館時間:10:00〜17:00

(入館は16:30まで)

■観覧料:

一 般:1,000(800)円

大高生:600(480)円

中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

※高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額。

■主催:芦屋市立美術博物館

■後援:兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、朝日新聞神戸総局、神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss

FM KOBE

◎江戸時代初期、「浮世」すなわち現世を描く絵画として成立した浮世絵は、木版技術の発達で安価な浮世絵版画が大量につくられるようになると、17世紀後半からは主に町人に愛好されるようになり、江戸と上方で都会美術として発展しました。歌舞音曲や遊里、下町情緒などを題材に、当時の人々の暮らしぶりを生き生きと描いています。

当館寄託の「片岡コレクション」は、大正時代に商社員の片岡長四郎氏が収集した浮世絵のコレクションです。歌川国貞(三代歌川豊国)や渓斎英泉、長谷川貞信など19世紀に活躍した絵師たちの作品が多く、そこでは江戸後期から幕末にかけての女性たちが、その風俗とともに写実的に表現されています。(中略)

本展により、これらの浮世絵の魅力を再発見し、現代の日本の文化にもつながる、江戸時代の生活や文化の豊かさを知っていただければ幸いです。

(美術館公式サイトから転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

|

|

|

|

▲展覧会公式サイト |

|

▲展覧会公式サイト |

|

▲展覧会公式サイト |

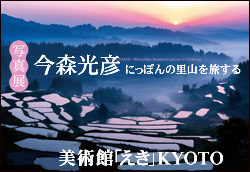

写真展 今森光彦

にっぽんの里山を旅する

SATOYAMA:

Mitsuhiko Imamori photo exhibition

■2026年

1月2日(金)〜2月2日(月)

[会期中無休]

■美術館「えき」KYOTO

[京都駅ビル内・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接]

■美術館公式ホームページ

■TEL.075-352-1111(大代表)

■開館時間=10:00〜19:30

※入館締切:閉館30分前

※展示作品やイベント内容が変更、または中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※本展覧会は事前予約不要ですが、混雑状況により入館をお待ちいただく場合がございます。

予めご了承ください。

■入館料(税込)=

一般:1,000円(800円)、

高・大学生:800円(600円)、

小・中学生:500円(300円)

※高・大学生の方は学生証をご提示ください。

※( )内は前売料金。「障害者手帳」をご提示のご本人さまとご同伴者1名さまは、当日料金より各200円割引。

■主催=美術館「えき」KYOTO、

京都新聞

■企画協力=オーレリアンガーデン、クレヴィス

◎世界の熱帯雨林、砂漠、そして日本国内の自然環境まで、自然と人の関わりをテーマに美しい映像と親しみやすい文章で伝え続ける今森光彦。今森は琵琶湖をのぞむ田園風景の中にアトリエを構え、写真撮影、執筆、切り絵制作、環境活動など、自然に親しみながら様々な活動をしています。

四季折々に違った表情を見せる田んぼの風景や人々の暮らし、そこに息づく輝く生命たち。どこかなつかしい日本人の心の原風景です。これらは、戦後の高度経済成長以前の日本では、どこでも普通に見られましたが、今は、貴重な風景になってしまいました。

本展は今森が琵琶湖周辺の自然を追った「里山」シリーズの後、新たなテーマとして取り組んできた「にっぽんの里山」です。日本全国で出会った里山の中から作品を厳選し、早春を軸に日本の美しい季節を追った写真展となります。(後略)

(美術館公式HPより転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

企画展 発掘された明石の歴史展

船上城から明石城へ

■2025年 11月13日(木)〜

2026年 1月12日(月・祝)

■明石市立文化博物館

Akashi City Museum of Culture

■1階特別展示室

■明石市上ノ丸2丁目13番1号

■TEL.078-918-5400

■休館日=毎週月曜日

※但し、11月24日・1月12日は開館

■開館時間=9:30〜17:30

(入館は17:00まで)

■観覧料=

大 人:200円

大高生:150円

中学生以下:無料

※20名以上の団体は2割引

※65歳以上の方は半額。

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・ミライロID手帳提示の方と介護者1名は半額。

※シニアいきいきパスポート提示で無料。

※11月16日(日)(関西文化の日)と12月7日(日)は無料

■博物館MAP

■博物館公式サイト

主催:明石市

共催:明明石市立文化博物館

◎「発掘された明石の歴史展」は市内の発掘調査によって出土した資料を中心に取り上げ、そこから明らかにされた先人たちのくらしぶりを広く知っていただく機会として開催しています。

今年度の「発掘された明石の歴史展」は「船上城から明石城へ」と題して、明石地域の中世から近世にかけての城郭を取り上げます。船上城は、明石川の河口西側にキリシタン大名として有名な高山右近によって築城されました。最後の城主小笠原忠真が元和5年(1619)に明石城を築城し、船上城は廃城となりました。近年、船上城跡や明石城下町跡の発掘調査が進展し、瓦や陶磁器類が数多く出土しています。それらから、城や城下を取り巻く当時の姿が徐々に明らかになってきました。最新の発掘調査成果を通し、明石地域で展開した城郭の歴史を紹介します。

(博物館公式サイトより転載)

●展覧会公式HP→ここから |

|

|

|

くらしに花咲くデザイン

―大正イマジュリィの世界

Designs Blossoming in Every Life:

The World of Taisho Imagerie

■2025年12月20日(土)〜

2026年3月8日(日)

■アサヒグループ

大山崎山荘美術館

■TEL.075-957-3123(総合案内)

■〒618-0071

京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3

■JR山崎駅または阪急大山崎駅より徒歩10分

■開館時間:10:00〜17:00

(最終入館は16:30まで)

■休館日:月曜日(ただし1月12日、2月23日の祝日は開館)、12月30日(火)―1月3日(土)、1月13日(火)、2月24日(火)

■入館料:

一般 1,500円(1,400円)

高大生 700円(600円)

※中学生以下 無料

※障害者手帳・ミライロID をお持ちの方 500 円 [付添者1名まで無料]

※( )内は 20名以上の団体の場合

※価格は全て税込表示です

■美術館MAP

■美術館公式サイト

■主催:

アサヒグループ大山崎山荘美術館

◎「イマジュリィ(imagerie)」は、イメージ図像を意味するフランス語です。

本展では、本や雑誌の挿画、装幀、絵はがき、ポスターなど大衆的な印刷物や版画の総称としてこの言葉を用いています。大衆文化が隆盛した大正時代には、印刷技術の革新を背景に出版文化が発展しました。藤島武二(1867ミ1943)、橋口五葉(1881ミ1921)、竹久夢二(1884ミ1934)ら当時新しい表現方法を模索していた画家たちも、同時代の美術界の動向と並走しながら、独自の表現を次々に生みだします。こうした動きのなかで、やがて杉浦非水(1876ミ1965)をはじめとする多くのグラフィックデザイナーが誕生し、モダンデザインに大きな影響を及ぼしました。

本展では、監修者である山田俊幸(1947ミ2024)の貴重なコレクション約320点を展覧し、多彩なデザインやイラストレーションをご紹介いたします。大正時代を中心に日本のくらしに花咲いた魅力あふれるイマジュリィの世界を、大正から昭和にかけての建築「大山崎山荘」をもつ当館でぜひご堪能ください。

◎約320件

(美術館公式HPより転載)

●美術館公式HP→ここから |

|

|

|

|

|

|

|

▲詳しくは画面をクリック |

|

▲詳しくは画面をクリック |

|

|

令和8年

新春名宝展

Special New Year Exhibition,

Treasures of Shitennoji Temple

太子崇敬

―紡がれる聖徳太子の信仰―

■2026年

1月1日(木・祝)〜2月8日(日)

■四天王寺宝物館

THE TREASURE HOUSE OF

SHITENNOJI TEMPLE

■〒543-0051

大阪市天王寺区四天王寺1丁目-11-8 四天王寺内

■四天王寺宝物館地図

■お問い合わせ:

総本山 四天王寺 勧学部 文化財係

TEL.06-6771-0066

■8時30分〜16時(※但し、1月21日は8時〜16時30分)

(入館は閉館20分前まで)

■休館日:会期中無休

■入館料:

大人:500円、高校生:300円、

中学生以下は無料

団体割引(30名以上)大人400円/高校生200円

●総本山四天王寺公式HP

◎聖徳太子創建寺院の一つである四天王寺は、推古天皇元年(593)の創建以来、1400年を越える歴史を有しています。その長い間、天皇や貴族、各宗祖師や武士、庶民に至るまでが太子への崇敬の念を抱きながら当山と関わりを持ち、結果多くの文化を形成してきました。当山が今なお多くの参詣者に守られ、仏教寺院としての輝きを保ち続けている由縁の一つに、この太子信仰があることは言うまでもないでしょう。

本展では「太子伝来七種の宝物」をはじめ、太子信仰の中で生み出されてきた様々な美術作品や、太子を祀る聖霊院の関連文書などから、当山にて紡がれてきた太子信仰の諸相をご紹介いたします。

(展覧会公式資料から転載)

●もっと詳しく→ここから |

|

|

|

令和8年

新春名宝展

Special New Year Exhibition,

Treasures of Shitennoji Temple

太子崇敬

―紡がれる聖徳太子の信仰―

■2026年

1月1日(木・祝)〜2月8日(日)

■四天王寺宝物館

THE TREASURE HOUSE OF

SHITENNOJI TEMPLE

■〒543-0051

大阪市天王寺区四天王寺1丁目-11-8 四天王寺内

■四天王寺宝物館地図

■お問い合わせ:

総本山 四天王寺 勧学部 文化財係

TEL.06-6771-0066

■8時30分〜16時(※但し、1月21日は8時〜16時30分)

(入館は閉館20分前まで)

■休館日:会期中無休

■入館料:

大人:500円、高校生:300円、

中学生以下は無料

団体割引(30名以上)大人400円/高校生200円

●総本山四天王寺公式HP

◎聖徳太子創建寺院の一つである四天王寺は、推古天皇元年(593)の創建以来、1400年を越える歴史を有しています。その長い間、天皇や貴族、各宗祖師や武士、庶民に至るまでが太子への崇敬の念を抱きながら当山と関わりを持ち、結果多くの文化を形成してきました。当山が今なお多くの参詣者に守られ、仏教寺院としての輝きを保ち続けている由縁の一つに、この太子信仰があることは言うまでもないでしょう。

本展では「太子伝来七種の宝物」をはじめ、太子信仰の中で生み出されてきた様々な美術作品や、太子を祀る聖霊院の関連文書などから、当山にて紡がれてきた太子信仰の諸相をご紹介いたします。

(展覧会公式資料から転載)

●もっと詳しく→ここから |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|